[현대해양] 요즘 동해안 어업인들의 마음은 착잡하다. 예전 에는 고기가 잡히지 않아 걱정이었는데, 이제는 너무 많이 잡혀서 걱정이다. 지난 여름 고등어, 정어리, 참치가 쏟아져 들어왔지만 어업인의 얼굴에는 웃음이 없었다.

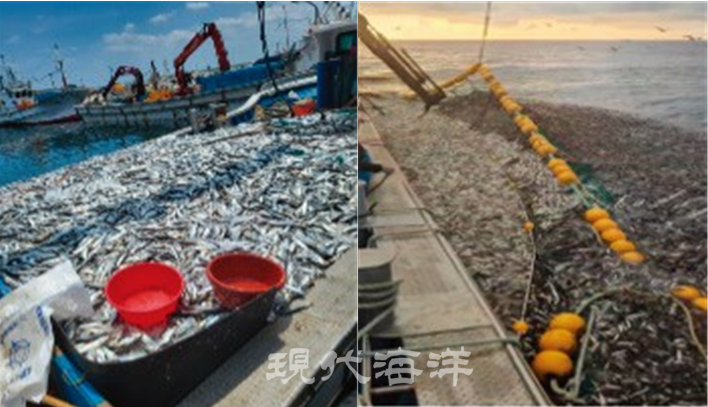

잡을수록 손해이기 때문이다. 풍어(豊漁)가 기쁨이 아니라 고통이 된 시대, 동해의 바다는 지금 역설의 한가운데 서 있다. 과거 동해는 오징어, 명태, 도루묵이 대표 어종이었다. 1970~80년대에는 ‘물 반 고기 반’이라 할 만큼 명태가 지천이었고, 얼마 전까지만 해도 겨울이면 오징어로 항구가 붐볐다. 그 수입으로 어촌이 살아났고, 어업은 지역의 중심 산업이었다. 하지만 이제 바다는 완전히 달라졌다. 기후가 변하면서 바닷물 온도가 오르고, 남쪽 바다의 고기들이 북상하고 있다. 한류성 어종은 자취를 감추고, 난류성 어종이 자리를 차지했다. 경북 동해안에서는 참다랑어 어획량이 4년 만에 64배나 늘었다는 통계도 있다. 표면적으로는 풍요로워 보이지만, 실제로는 어업인의 생계가 더 힘들어졌다. 고등어는 1kg에 1,000원 하던 것이 450원, 심지어 50원까지 떨어졌다. 정어리는 20~30원 수준이다. 이런 가격으로는 기름값과 인건비도 나오지 않는다.

속초 대포항에서는 정어리 10톤이, 주문진에서는 고등어 3톤이 팔리지 않아 바다로 다시 버려졌다. 잡아도 남는 게 없고, 버리면 더 손해다.

이건 단순히 시장의 일시적 문제나 수요 부족 때문이 아니라고 필자는 생각한다. 기후변화가 바다의 질서 자체를 바꾸고 있는 것이다. 동해 표층 수온은 평년보다 1.7도 이상 올라갔고, 한류성 어종은 줄고 난류성 어종이 급증했다. 어업인들은 새로운 어종에 맞는 어구와 장비를 갖춰야 하지만 현장의 여건은 여전히 옛날 그대로다. 예전과 똑같이 조업을 하지만 바다가 내주는 결과는 완전히 달라졌다.

시설과 유통망의 한계도 크다. 동해안 어항 대부분은 대량 어획을 처리할 냉동창고나 제빙시설이 턱없이 부족하다. 강릉의 한 수협 냉동공장은 하루 30톤이 한계인데, 어획량은 100톤을 넘는 날이 있다.

고급 어종인 참다랑어는 영하 55도의 급속냉동이 필요하지만, 현장의 대부분 시설은 영하 20도 수준이다. 품질이 금세 떨어지고, 결국 헐값에 팔리거나 폐기된다. 소비시장도 마찬가지다.

고등어나 정어리를 가공해 팔면 좋겠지만, 이를 처리할 공장이나 체계가 없다. 생물 상태로 유통되거나, 수요를 못 맞추면 바다로 돌아간다. 이 악순환은 어업인의 생계를 무너뜨릴 뿐 아니라 지역경제에도 타격을 준다. 해상 폐기물은 해양오염과 악취를 일으키고, 관광객이 줄면 항구 상권까지 얼어붙는다. 동해의 풍어는 이제 단순한 경제 문제가 아니라 어촌 공동체 전체의 생존 문제로 번지고 있다.

현장 어업인들은 알고 있다. 지금의 위기가 일시적인 게 아니라는 것을. 기후변화는 되돌릴 수 없는 현실이고, 바다의 생태가 완전히 달라지고 있다. 그렇다면 문제의 해법도 과거 방식에서 찾아선 안 된다. ‘더 많이 잡는 것’이 목표가 아니라 ‘지속적으로 생태계를 살리는 구조’를 만들어야 한다. 지금 필요한 건 퇴로가 아니라 대책이다. 동해가 다시 살아나기 위해선 바다의 변화에 맞는 새로운 수산 혁신이 절실하다.

필자는 동해 어업을 살릴 네 가지 길을 제시해 본다.

첫째, 긴급 수매와 가격 안정 시스템 구축이다. 풍어기에 가격이 폭락하면 시장은 무너진다. 정부는 일정 수준 이하로 어가가 하락할 경우 긴급 수매나 지원기금으로 개입해야 한다. 어업인의 최소한의 소득이 보장되어야 조업이 이어질 수 있다. 이건 단순한 보조금이 아니라, 수산업의 생명선을 지키는 안전장치다.

둘째, 인프라 현대화와 콜드체인 확충이다. 냉동창고, 제빙시설, 어항에서 도시로 이어지는 콜드체인 시스템을 시급히 보강해야 한다. 위판장에서 곧바로 선도를 유지할 수 있어야 품질이 살아난다. 포항과 영덕에 추진 중인 급속냉동시설 같은 사업을 동해 전역으로 확대할 필요가 있다. 기후변화 시대의 어업 경쟁력은 결국 인프라에서 갈린다.

셋째, 다획 어종의 부가가치화와 수출 다변화다. 고등어, 정어리, 다랑어를 단순히 생물로 팔지 말고 가공식품, 냉동제품, 수출용 반조리 상품 등으로 산업을 확장해야 한다. 국내 소비 한계를 넘어야 풍어가 수익으로 이어진다. 정부와 지자체는 브랜드화, 수출 물류체계, 해외 판로 개척을 적극 지원해야 한다.

넷째, 어촌 인력 재생과 공동체 회복이다. 어촌은 빠르게 늙어가고 있다. 젊은 세대는 바다를 떠나고 일손은 줄어든다. 청년 어업인 창업 지원과 귀어 정착 지원이 절실하다. 외국인 노동자도 안정적으로 정착할 수 있는 제도가 필요하다. 어업, 가공, 해양관광을 아우르는 복합 산업 모델을 만들어 지속 가능한 어촌을 복원해야 한다.

동해의 위기는 단순히 한 지역의 문제가 아니다. 바다가 변하면 식탁이 변하고, 식탁이 흔들리면 국가의 식량안보도 위태롭게 된다. 지금의 풍어는 풍요가 아니라 경고다.

잡은 물고기를 다시 버리는 일은 한 어업인의 손해를 넘어 나라의 손실이다. 이제는 ‘얼마나 많이 잡느냐’가 아니라 ‘얼마나 현명하게 이용하느냐’가 중요한 것이다. 잡은 고기를 자원으로, 위기를 기회로 바꿔야 한다.

기후변화에 대응하는 수산 혁신, 그 출발점은 바로 현장이다. 정책 결정자들이 어업 현장에 자주 방문해 답을 찾아야 한다. 동해의 바다가 다시 살아나야 어업인이 살고, 어업인이 살아야 대한민국의 수산업이 산다.

동해를 위한 새로운 수산 혁신, 지금 시작해야 한다.