[현대해양] 항해일지 – 연구 항해 3일 차 (12월 9일)

오늘 새벽 0시. 새로운 연구 지점에 도착했다. 먼저 수중 680m까지 채수하는 작업이 시작됐다. 약 30분 동안 순조롭게 채수 작업을 마치고, 채수 장비를 실험실로 들여 와 채수한 물을 옮겨 담으려 연구자들이 바쁘게 움직였다. 도울 일이 없냐고 물으니, 지금 하는 일의 사진을 부탁한다. 어떻게 찍으면 되냐고 되물으니, 잘생기게 나올 수 있도록 부탁한다. 최선을 다했다. 그러므로 내 탓은 아니다. 잘생기게 나왔으니, 사진의 얼굴은 지우지 않았다. 채수 작업을 끝내자마자, 현 지점 부근에서 작년에 빠트려 놓은 Mooring 장비의 회수 작업이 진행됐다. 이번에 회수할 장비는 뉴질랜드 연구자의 센서였다. 항상 식당에서 반갑게 인사하는 젊은 여성 연구자다. 미국에서 온 두 연구자가 수중으로 음파 신호를 보낼 Transducer를 집어넣고, 뉴질랜드 연구자가 일 년 동안 잠들어 있던 Mooring 장비의 이탈 센서를 깨우려 Control Box의 음파 송신 암호를 입력했다. 나와 극지연구소의 연구자들은 바다를 바라보며 곧 부상할 부표를 찾았다.

아라온호에 연구 팀별로 원하는 수만큼의 연구자가 타기 힘들다. 그래서, 서로 다른 연구 분야, 서로 다른 기관, 서로 다른 국적의 연구자들이 서로 도우며 연구한다. 남위 60° 이남의 대륙과 공해에서 비군사화, 과학적 조사 연구의 자유를 협정한 남극 조약(Antarctic Treaty)의 취지를 아라온호에서 지낸 짧은 기간에도 생생하게 느낄 수 있다.

뉴질랜드 연구자의 표정이 좋지 않다. 이탈 센서가 깨어났다는 신호가 잡히지 않는다. 수석연구원과 논의 후, 센서에 이탈 신호를 바로 보내기로 했다. 잠든 이탈 센서를 활성화하는 과정을 생략하고, 바로 이탈 명령을 실행시키려는 것이다. 해가 지지 않더라도 밤이라 꽤 추웠고, 모두가 한마음으로 어디서 떠 오를지 모를 부표를 찾아 바다를 바라봤다.

30여 분이 지나도록 부표는 나타나지 않았다. 뉴질랜드 연구자가 극지연구소의 Control Box로 바꿔보자고 한다. 잘 모르겠지만 이전 것은 흑백 화면이었으나, 바꾼 것은 컬러 화면이라 더 좋아 보인다. 잘 돼야 할 텐데. 20여 분 동안 바꾼 Control Box를 사용해 음파를 보냈지만, 여전히 응답이 없다. 뉴질랜드 연구자의 표정이 더 심란해진다. 브리지로부터 새벽 1시 45분까지만 이 장소에 머물고, 다음 장소로 출발한다는 연락이 왔다. 다른 실험 일정도 촘촘히 계획되어 있었으므로, 뉴질랜드 연구자에게 더 이상 시간을 배려할 수 없다는 말이었다. 또 다른 Transducer로 교체해 마지막 시도를 하기로 했다.

새벽 1시 45분. 수중으로 집어넣은 Transducer를 빼냈고, 브리지에서는 아라온호를 연구 장비의 Mooring 지점 바로 위로 지나가게 하면서 SONAR(Sound Navigation and Ranging, 음파를 이용해 수심이나 수중의 지형을 탐색하는 장비)를 이용해 탐색해 보기로 했다. 어선에서 물고기도 찾는 장비이니, 제법 큰 부표는 찾을 수 있을 것이다. 아라온호가 Mooring 지점 바로 위를 두 번에 걸쳐 오고 가며 탐색했다.

Mooring 장비가 없다. 브리지에 잠깐 다녀온 사이, SONAR로 자신이 일 년 전 설치해 놓은 Mooring 장비가 없다는 사실을 확인한 뉴질랜드 연구자가 울먹이며 방으로 올라갔다고 한다. 장비를 못 찾는 이유는 배터리의 방전, 빙산에 휩쓸림 등 다양한 원인이 있을 수 있다. 어떠한 이유로 장비의 배터리 수명이 75%에 도달하면 이탈 장치가 자동으로 개방된다. 수중에서 꺼지는 것보다, 수면 위로 부상 해 떠다니는 것이 환경 보호에도 만에 하나 발견 가능성을 높이는 것에도 낫기 때문이다. 이렇게 남극해를 떠돌던 부표는 다른 선박에 발견되어 주인에게 되돌아가는 일도 있다.

수석 연구원에게 얼마짜리냐고 물었다. 약 2억~2억 5천만 원. 그런데 손실 비용이 문제가 아니었다. 뉴질랜드 연구자 박사학위 논문을 위한 마지막 데이터가 담긴 센서가 유실된 것이다. 뉴질랜드 연구자가 어떤 마음일지 너무도 잘 이해하는 다른 연구자들의 표정도 모두 어둡다. 얼마짜리냐는 저렴한 질문을 한 나 자신이 원망스럽다. 5분만 시간을 되돌렸으면.

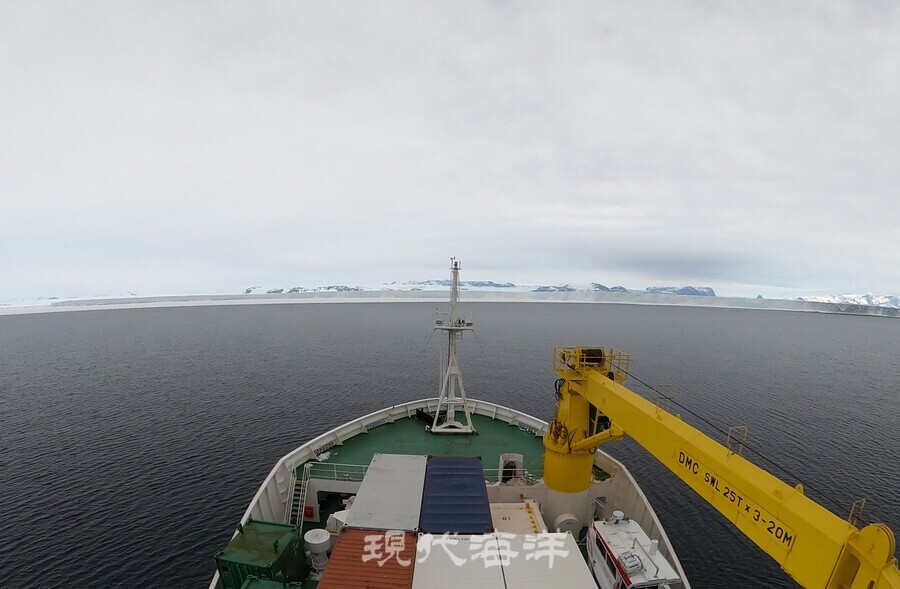

새벽 2시. 저렴하고 눈치 없는 나를 스스로 원망하며 잠들었다. 아침 9시 30분. 평소보다 늦게 브리지에 올라갔다. 항해일지 표의 사진은 그때 찍은 것이다. 연안에 있는 빙붕 가까이서 채수 작업을 하고 있었다. 오늘은 계속 연안을 따라 북상할 것이므로, 남극 대륙 해안의 경치를 마음껏 즐길 수 있다.

점심 밥을 먹으면서, 뉴질랜드 연구자가 보이지 않아 수석 연구원에게 안부를 물었다. 새벽에 방으로 올라간 지 30분 만에 내려와 괜찮다고 걱정하지 말라고 했다고 한다. 괜찮지는 않을 것이다. 견디고 있으리라 생각하고, 잘 이겨내리라 생각한다. 내가 남극에 가고자 하는 꿈을 위해 아라온호에 왔다면, 또 다른 누군가는 자신의 꿈을 이루기 위해 아라온호를 타고 남극에 왔다. 꿈은 도망가지 않는다고 누군가 말했다. 도망가는 것은 항상 자신이다라고도 말했다. 아직 성공하지 않았더라도 성공을 위한 길을 계속 걷고 있으면, 실패한 것은 아니다. 길옆으로 벗어나거나 걷기를 포기하지만 않고 길 위에서 계속 걸을 수 있다면, 그 길의 끝은 성공으로 연결될 것이기 때문이다. 뉴질랜드 연구자가 여기 남극을 지나는 길 위에 계속 서 있을 수 있을 것이라 확신한다.

항해일지 – 연구 항해 4일 차 (12월 10일)

날씨가 맑게 개고 있다. 며칠 구름이 잔뜩 끼어 하늘마저 하얬는데, 푸른 하늘이 구름을 조금씩 흐트러트리며 밀어내고 있다. 날도 포근하고 바람도 물결도 작게 일렁대 GPS가 위도 00°를 표시해도 믿을 정도이다.

어제 해안 가까이서 북상하며 연구 작업을 했다면, 오늘은 해안과 좀 더 떨어져서 남하하며 연구 작업을 하고 있다. 내 방이 우현 쪽에 있어 이제 커튼만 열어젖히면 남극 대륙을 창문을 통해 본다. Antarctic View. 많은 돈을 줘도 사기 힘든 전망이다.

정박일지 3일 차(9월호)에 Port와 Starboard의 유래에 대한 글을 썼다. 내 방이 우현에 있었단 것을 깨닫고, 문득 생각난 관련된 선박의 규칙이나 관례를 적어 본다.

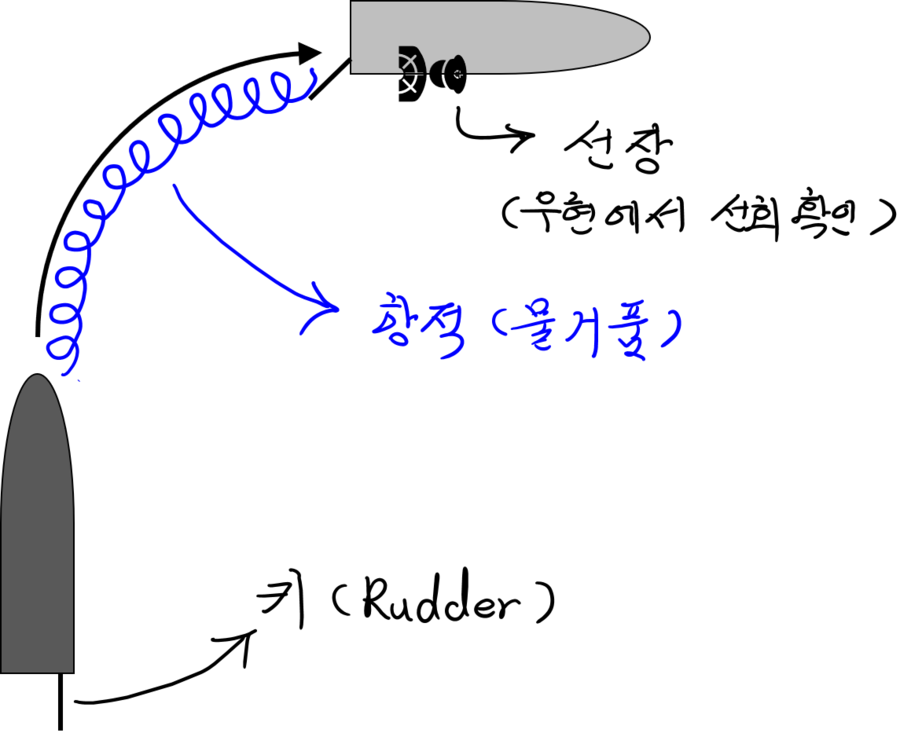

과거 배의 키(Rudder)와 조타륜(Steering Wheel)이 오른쪽에 있었다고 했다. 키가 우현에 있으면, 배는 좌현보다 우현으로의 선회성능이 좋다. 바다에서 배끼리 서로 마주치는 상황(Head on Situation)이 발생하면, 서로 우현으로 변침(선회)하여 상대 배를 자기 배의 좌현 쪽에서 보면서 피해(이를 좌현 대 좌현, Port to Port로 피한다고 말한다.) 간다. 자동차는 나라별로 우측통행하거나 좌측통행하기도 하지만, 전 세계 모든 바다에서 모든 배들은 모두 우측 통항이 적용된다. 과거 배가 우현으로의 선회가 쉬웠던 것에서 만들어진 COLREG 규칙(국제해상충돌예방규칙, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea)이다.

태평양과 같은 망망대해에서는 실제 배가 선회해도 선회를 하는지 안 하는지 수평선만 바라보면 느끼기 힘들다. 배가 주로 우현으로 선회했으므로, 우현 쪽으로 나가 해수면을 보면 배가 지나온 길(항적)에서 일으켜진 물거품으로 배의 선회 여부를 확인할 수 있다. 만일 선장이 브리지에 있지 않고 배 내부의 방에 있다가 브리지의 항해사가 선회하는지 안 하는지 알고 싶다면, 자기가 있는 층의 우현 쪽에 나가보면 된다. 이러한 이유로 현대의 선박에서도 선장실은 항상 우현에 있다. 배에서 가장 중요한 직책인 선장의 집무실이 우현에 있어 생긴 관례가 있다. 우현 쪽이 홀수 번호 좌현 쪽이 짝수 번호를 사용한다. 만일 선장을 제외한 항해사들이 모두 같은 층을 쓴다면, 우현 쪽 끝방은 1등 항해사, 좌현 쪽 끝방은 2등 항해사로 배치한다. 여객선 등에서 객실에 번호를 부여할 경우, 우현 쪽 객실은 앞쪽부터 1, 3, 5, 7호로 번호를 부여하고, 좌현 쪽 객실은 앞쪽부터 2, 4, ,6, 8호로 번호를 부여한다. 꼭 선실에만 국한된 것은 아니다. 우현 쪽 구명정은 1호정, 좌현 쪽 구명정은 2호정이 된다.

관례가 아닌 COLREG 규칙도 있다. 선박에서 우현 변침을 할 때 상대 선박에게 기적으로 단음 1회를 울리고, 좌현 변침을 할 때는 기적으로 단음 2회를 울린다. 상대 선박을 우현으로 추월할 때는 장음 2회 + 단음 1회, 좌현으로 추월할 때는 장음 2회 + 단음 2회이다. 반드시 우현이 홀수, 좌현이 짝수인 것은 아니다. 만일 선장과 항해사들이 모두 같은 층을 사용한다면, 선장실은 우현 끝, 1등 항해사실은 좌현 끝에 배치하기도 한다. 중요한 순서로 우현에 배치하는 원칙과 홀수를 우현에 두는 원칙을 상황에 따라 적절히 배합해 사용하는 것이다.

현대의 선박에서 우현 홀수, 좌현 짝수는 어디에 적혀 있거나, 규칙으로 반드시 따르도록 하는 것은 아니다. 말 그대로 예전부터 내려온 관례로 선원들이라면 누구나 습관처럼 알고 있거나 자신도 모르는 채 지키는 것이다. 아라온호에서 내방은 No. 26 Scientist Room이다. 그런데 우현에 있다. 특수한 선박이나 아라온호와 같이 내부 구조가 복잡하고, 선실이 많은 선박에서는 우현 홀수 원칙을 꼭 따르지 않거나 못하는 예도 있다.연구 항해가 시작되고 4일째 반복되는 일상의 연속이다. 석·박사 학위 과정을 남들보다 좀 길게 하면서 느낀 게 있다. 연구는 머리로 하는 것이 아니다. 연구는 엉덩이로 하는 것이다. 얼마나 오래 똑같은 데이터를 위에서 아래로 보고, 아래에서 위로 보고, 좌에서 우로 보고, 우에서 좌로 보고, 왕창 섞어서 보기도 하고. 학위 과정 중반에 잠시 도망쳤던 때도 있다. 그리고 깨달았다. 오랫동안 앉아서 봐야 데이터 안의 흐름을 읽는 눈이 열린다. 지금 며칠째 반복되는 작업을 하는 연구자들도 계속 보고 있는 것이다. 데이터가 스스로 말을 걸어 올 때까지.

일본 영화 ‘남극의 셰프’를 본 적이 있다. 아마 그 영화가 남극에 가고 싶은 꿈을 부채질했는지도 모른다. 2,000년대 이전이 배경일 것 같은 남극의 일본 기지에서 요리사의 시각으로 본 월동대원들의 일상을 그린 영화다. 내가 2,000년대 이전에 겪었던 선원의 일상과 매우 흡사하여 재밌게 본 영화였다. 지금 아라온호에는 영화의 실제 주인공들인 장보고 기지 11차 월동대원들이 활동을 마치고 귀국을 위해 타고 있다. 거의 모두 일 년 동안 한 번도 안 자른 것이 분명한 장발을 포니테일로 묶고(수염은 모두 깔끔이 면도하고 있다. 알 수 없는 일이다.) 있고, 눈빛은 형형히 빛나고 있으며, 단 것과 신선한 것(유통기한이 지나지 않은 신선한 라면도 좋아한다.)을 좋아하고, 전반적으로 덩치가 크며, 서로가 매우 친밀해 보인다.

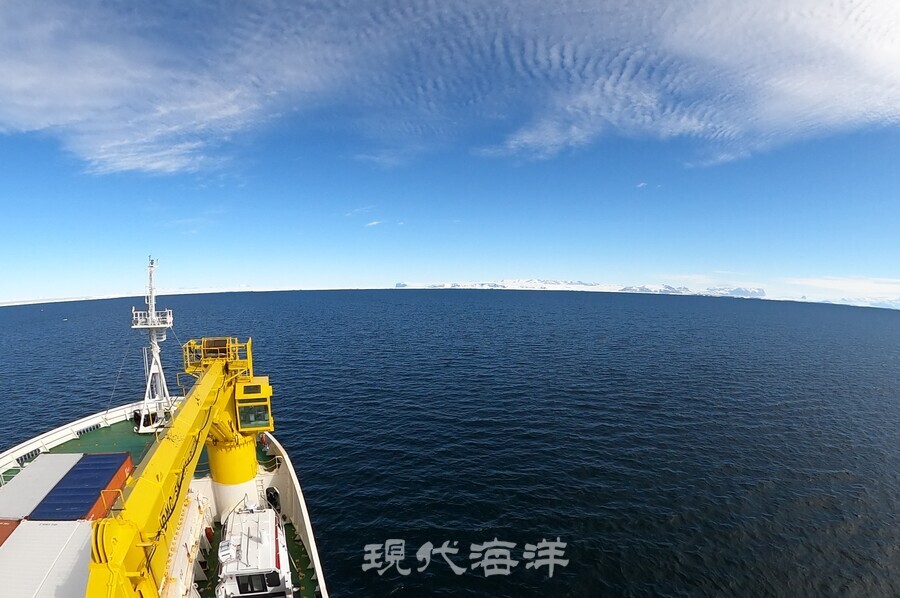

아라온호에 승선한 이후 나만의 항해일지를 나만의 공간이었던 03 데크의 제1회의실에서 쓰고 있었다. 가끔 돌맹이를 줍는 연구자와 조개를 줍는 연구자가 와서 영화를 봤지만, 방해는 되지 않고 오히려 외롭지 않아 좋았다. 이들은 모두 남극에서 하선하여 지금은 빙하 위를 걷고 있거나, 부빙 아래 바닷속을 헤엄치고 있을 것이다. 11차 월동대원들이 승선한 다음 날 03 데크의 제1회의실은 그들에게 점령되었다. 남극의 극한 환경에 맞서 함께 싸우던 그들은 이제 제1회의실에 노트북을 서로 연결한 채 모여 앉아, 우주 어딘가의 행성에서 서로를 적으로 싸우고 있다. 눈빛은 여전히 형형히 빛난다. 눈빛에 제압당한 나는 내 자리를 빼앗기고 이곳저곳을 배회하고 있다. 오후 한 시. 하늘은 옅게 푸르고, 바다는 짙게 푸르다. 구름은 옅게 하얗고, 빙붕은 짙게 하얗다. 물의 질감이 더 짙다.

11차 월동대원 중 한 분이 남극 스콧 기지의 검은 티셔츠를 입고 있어서 물었다. 어디서 난 건지. 국제 남극 센터에서 샀다고 한다. 엊그제 초저속 인터넷으로 심장 마비의 고비를 여러 번 넘기며, 귀국 때 묵을 호텔을 예약했다. 아라온호가 예정된 일정으로 움직이면, 리틀턴에서 하선하여 크라이스트처치에서 1박, 오클랜드에서 1박 후 인천으로 간다. 두 비행기 모두 오전 11시경 출발이라, 조금 비싸더라도 공항 바로 앞의 호텔로 예약했다. 아침에 버스 타느라 신경 쓰기 귀찮다. 국제 남극 센터는 크라이스트처치 공항 근처에 있다니 들러 볼 계획이다. 입장료는 남극에 다녀온 대원들은 무료다. 나도 무료다. 남극에 다녀왔고, 남극 대원 옷도 있고, 남극에서 찍은 사진도 많고, 여차하면 선물 받은 11차 월동대원 패치를 보여 주면 된다. 국제 남극 센터에는 굿즈 샵도 있다고 한다. 각종 마그넷, 머그잔, 티셔츠 등을 남극 대원 한정 20% 할인해 준다.

스타벅스 시티 머그잔 중에 가장 희귀한 것이 남극 머그잔이란 말을 들은 적이 있다. 아내도 어디서 같은 말을 듣고, 남극에 가서 구할 수 있으면 사다 달라고 했다. 남극의 미국 기지에는 스타벅스뿐만 아니라, 맥도날드도 있다는 팟캐스트를 들었다고 한다. 미국 기지에 갈 일이 없으니, 머그잔이든 더블쿼터파운드치즈버거든 살 수는 없다. 그런데 남극에서 내린 극지연구소의 운석 연구자 한 분이 스타벅스와 맥도날드 이야기는 모두 잘못된 것이라는 것이다. 실제 미국 기지에 다녀왔던 분이 거기 가면 스타벅스 커피라도 마실 줄 알았는데 하고 방송에서 한 말이 와전되어 퍼졌다는 이야기다. 가서 살 수 없는 건 확실한 상황이니, 어떤 말이 맞는 것인지는 중요하지 않다. 공항 옆 국제 남극 센터의 굿즈도 아무 곳에서나 구할 수 없는 것이니, 그것으로 충분하다.

스타벅스란 상표는 바다와 배하고 관련 있다. 전설의 고래를 잡으려는 포경선을 배경으로 한 소설 모비딕(백경)에서 커피를 즐겨 마시는 일등항해사의 이름이 스타벅이다. 스타벅′스 커피는 스타벅의 커피란 말이다. 스타벅스 상표에 인어가 있다. 이 인어는 사이렌(Siren)이다. 그리스신화에서 아름다운 노랫소리로 근처를 지나는 뱃사람을 유혹해 바다에 빠지게 하거나 암초에 배를 부딪치게 해 파선시켰다는 인어의 이름이 사이렌이다. 지금은 위험한 암초에 설치된 항로표지에 사이렌을 달아 항해자들에게 소리로 경고한다. 스타벅스 커피의 1호점이 바다와 접해 있는 항구도시 시애틀에서 시작된 것도 그 이름과 무관하지는 않을 것이다. 저녁 7시. 담배를 피우러 밖에 나갔다가 또 놀란다. 해양대학 3학년 처음 배를 탔을 때, 오랜 경험의 선원들이 바다가 장판 같다는 말을 한 적이 있다. 그때 바다를 바라보니 딱 들어맞는 표현이었다. 난 젤리 같다고 생각했다. 바다의 표면이 잔물결 없이 일렁이기만 한다. 젤리를 흔드는 것처럼. 지금 바다 표면이 그렇다. 여기가 바람 안 부는 적도 근처도 아니고. 남극이라고 바람 안 부는 날이 없겠냐만, 머릿속 관념과 눈앞의 광경이 일치하지 않는 부조화한 감동이 있다. 사진으로 잘 전해졌으면 한다.