[현대해양] 북극의 얼음이 녹아내리고 있다. 지구온난화에 속도가 붙으며, 북극항로를 둘러싼 주변국들은 각각의 위치와 이해관계에 따라 다른 정책을 취하고 있다. 특히 '해양강국'을 꿈꾸는 중국의 행보가 매섭다.

중국 정부는 2018년 ‘중국의 북극 정책(中國的北極政策)’ 백서를 통해 스스로를 ‘근북극국가(Near-Arctic Stat)’이자 북극 문제의 ‘중요한 이해관계자(Important Stakeholder)’로 규정했다. 지리적으로 북극권에 속하지 않음에도 불구하고, 북극의 변화가 중국의 기후, 환경, 경제에 직접적인 영향을 미친다는 논리다.

중국은 ‘일대일로(一带一路, Belt and Road Initiative)’ 구상의 북방 확장을 상징하는 ‘빙상 실크로드(Polar Silk Road)’ 구축을 통해 북극항로 개척과 자원 확보에 박차를 가했으며, 최근에는 러시아와 손잡고 연중 운항이 가능한 컨테이너선 건조 계획까지 추진하며 투자를 가속화하고 있다.

짧은 길 이상의 가치

중국이 북극항로에 공을 들이는 이유는 복합적이다. 가장 표면적인 이유는 경제적 효율성이다. 북극(해)항로는 유럽과 아시아를 잇는 해상 통로로, 해상 운송 관점에서 크게 세 가지로 구분할 수 있다.

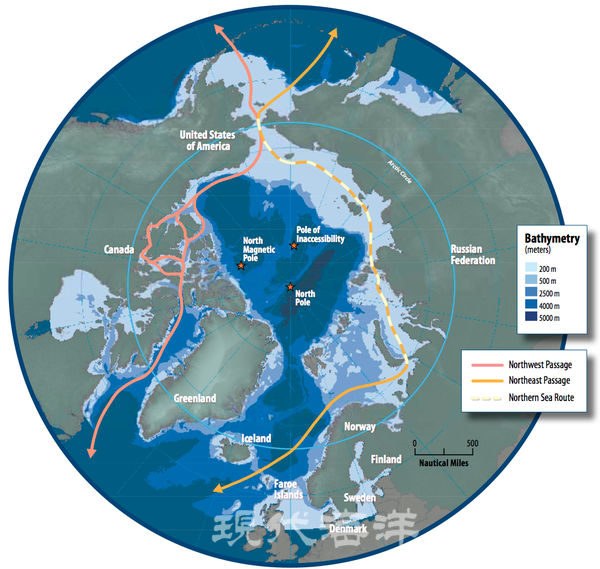

러시아 북부 해안을 따라 유럽과 아시아를 연결하는 북동항로(NSR, Northen Sea Routes), 캐나다·알래스카를 잇는 북서항로(NWP, Northwest Passage), 북극 한가운데 북극점(NorthPole)을 지나는 북극횡단항로(TSR, Transpolar Sea Route) 등이 있다. 이 중 중국이 주목하는 건 북동항로(NSR)이다.

중국은 세계 최대 제조·수출국으로, 현재 아시아와 유럽을 잇는 주요 해상로는 수에즈 운하를 거치지만, 북극항로를 이용하면 거리를 획기적으로 단축할 수 있다.

중국의 대표 항만인 상하이(上海)항을 기준으로 할 경우, 북동항로는 유럽으로의 해상 운송 거리를 기존 수에즈 운하 경유 대비 약 5,000km 단축시킨다. 이는 운항 기간을 10일에서 15일 가량 줄이는 효과로 이어진다.

KMI 중국리포트(2015)에 따르면, 중국은 이러한 이점을 일찍이 인식하고 전략적으로 접근해 왔다. 2012년 중국 극지과학탐사선 ‘쉐룽(雪龙)호’가 중국 선박 최초로 북빙양을 통과했고, 2013년에는 COSCO 소속 상선 ‘용셩(永盛)호’가 북극항로를 경유해 유럽까지 상업 운항에 성공했다. 이는 전통 항로 대비 약 2,800해리를 단축하며 물류 효율성을 입증한 첫 사례로 기록됐다.

최근 발표된 KMI 북방물류리포트(2025)에 따르면, 중국계 뉴뉴쉬핑(New New Shipping)은 러시아 국영 로사톰(Rosatom)과 합작법인을 설립해 4,400TEU급 ARC7 쇄빙 컨테이너선 5척을 건조하고 있으며, 2027년부터 투입할 계획이다. 이는 단순한 시범 운항을 넘어, 북극항로의 연중 상업 운항을 목표로 한 본격 투자다.

제2의 해상 활로 확보

경제적 이유만큼이나 중요한 것이 안보 전략이다. 중국은 원유·LNG 수입 의존도가 높고, 그중 80% 이상이 말라카 해협을 통과한다. 현재 중국의 해상교역은 말라카 해협과 수에즈 운하라는 ‘목줄’을 통과해야 한다. 특히 말라카 해협은 미·중 갈등이 심화시, 이 병목 구간이 차단될 위험이 있다. 실례로 2021년 3월 23일 대형 컨테이너선이 수에즈 운하에서 좌초돼 국제 물류망이 6일간 마비되며 전 세계가 이 병목 지점의 취약성에 대한 위기감을 느꼈다. 세계 최대 제조·수출국인 중국 입장에서는 언제든 해상무역이 마비될 수 있는 잠재적 약점이다.

중국은 이른바 ‘말라카 딜레마’라 불리는 지정학적 위험을 해소하기 위해, 러시아 북극권의 야말 LNG·북극 LNG-2 프로젝트에 지분 투자하며 안정적 공급망을 구축하고 있다.

또한, 중국은 2013년 북극이사회(Arctic Council)에 정식 옵서버로 가입했다. 옵서버 지위를 통해 회원국처럼 의결권은 없지만 워킹그룹 활동과 전문가 네트워크에 참여할 수 있게 됐으며, 이는 중국이 북극 문제에서 제도적 발언권을 확보한 계기로 평가된다.

북극이사회는 당시 중국, 한국, 일본 등 6개국을 일괄 승인했는데, 이는 비북극국가의 참여를 확대하는 동시에 이들의 활동을 제도권 안으로 끌어들인 조치였다.

주변 국가들의 북극항로 전략

북극항로 시대의 개막은 다른 인접 국가들의 전략에도 변화를 불러왔다. 각국은 지정학적 위치와 자원 수요, 안보 환경에 따라 서로 다른 해법을 택하고 있다.

한국과 가까운 나라인 일본은 비교적 일찍부터 북극항로의 가능성에 주목해 왔다. 일본은 자원 확보와 물류 효율성에 주목하면서도 군사·안보적 확장에는 신중한 태도를 보인다. 미쓰이물산 등 대기업이 러시아 야말 LNG 프로젝트에 투자하며, 북극항로를 통한 자원 수입 실증에도 나섰지만, 우크라이나 전쟁 이후 강화된 러시아 제재 환경 속에서 신규 투자에 제약을 받았다. 그러나 최근 일본은 사할린 2호 LNG 공급 안정을 위해 2025년 6월 제재 대상 선박을 통한 러시아산 원유 수입을 2년 만에 재개했다. 국제 제재에는 동참하면서도, 자국의 에너지 수급을 위해 최소한의 협력을 유지하는 ‘실리적 선택’을 하고 있다.

캐나다와 그린란드는 주권과 환경을 최우선으로 둔다. 캐나다는 북서항로(NWP)를 자국의 내수 수역으로 규정하며 국제 사업항로로의 개방에는 소극적이다. 원주민 공동체와 협력해 ‘저영향 해운 회랑’을 설계하는 등 해상 물류보다 환경·안전 관리에 집중한다. 최근에는 군사적 대비를 강화하는 움직임도 두드러진다. 캐나다 정부는 북극 잠수함 전력 확충, 군사기지 보강 등을 통해 북극 방위를 강화하고 있으며, 이는 북극항로의 상업적 가치보다 안보와 주권을 우선시하는 태도로 보여진다.

그린란드 역시 덴마크와 함께 자원 개발과 항만 인프라를 확대하면서도, 환경보호와 원주민 권익을 병행하는 절충적 노선을 택했다.

노르웨이는 일찍이 2006년 북극전략을 발표하며 ‘안보·안정·국제협력’을 정책 기조로 삼았다. 특히 노르웨이 연구기관 CHNL(Center for High North Logistics)은 위성 AIS 데이터를 활용해 북동항로(NSR) 통과 물동량을 집계·분석하는 역할을 하며, 국제사회에서 북극항로 관련 데이터 투명성을 높이고 있다. 북극이사회 활동을 중심으로 다자 협력을 강화하면서, 북극 거버넌스에서 ‘규범 형성자’ 역할을 강조하는 전략으로 풀이된다.

북동항로(NSR)와 러시아라는 관문

북동항로(NSR)의 대부분이 자국 연안을 지나는 러시아는 북극 개발의 가장 적극적인 플레이어면서 동시에 안보상의 이유로 이 해역에 대한 강한 권리를 행사하고 있다.

러시아 정부는 북동항로를 통과하려는 모든 선박에 대해 사전 통보와 허가를 받도록 규정했다. 선사는 항해 전 항해 허가를 신청·발급받아야 하며, 규정된 안전·환경 요건을 충족해야 한다. 이에 더해 북극항로를 안전하게 통과하기 위해서는 러시아의 쇄빙·도선 지원이 요구될 수 있다. 국영 원자력 공사인 ‘로사톰(Rosatom)’이 북동항로의 운항·인프라 관리를 전담하며 허가권과 쇄빙선 및 항로 운영을 독점하고 있다. 러시아의 쇄빙선 이용료는 협상 대상이 되며, 이는 러시아가 항로 자체를 경제적·외교적 지렛대로 활용할 수 있음을 보여준다.

한편, 우크라이나 전쟁 이후 서방 제재로 고립된 러시아에게 중국은 가뭄의 단비와 같은 존재다. 중국은 러시아의 야말 LNG 프로젝트 등 북극 자원 개발에 막대한 자금을 투자했으며, 2024년 5월 시진핑 주석이 러시아 방문 후 발표한 공동성명에서 양국은 북극항로 개발 협력에 대한 의지를 재확인했다. 러시아의 협조 없이는 운항 자체가 불가능해지는 북동항로는 경제성·항로 효율성 이전에 지정학적 리스크가 가장 큰 제약 요인임을 간과할 수 없다.

韓의 전략은?

이재명 정부는 대선 공약으로 북극항로 개척과 부산을 거점 항만으로 육성하겠다는 의지를 밝혔다. 해양수산부는 지난 6월 ‘북극항로 TF’를 출범시키며 본격적인 준비 단계에 들어섰다.

한국은 2013년 중국·일본과 함께 북극이사회 옵서버 지위를 확보했지만, 상업 운항에서는 아직 시험적 단계에 머물러 있다. 한국해양수산개발원(KMI)에 따르면 지금까지 한국 국적 선박의 북극항로 이용은 연구와 시범 항해에 국한돼 있으며, 정기 노선화는 이뤄지지 않았다.

조선업계의 경쟁력은 눈에 띈다. 한국은 세계 최초로 ARC7급 쇄빙 LNG선을 건조한 경험이 있고, 쇄빙 컨테이너선 수요에도 대응할 수 있는 기술력을 갖췄다.

부산·울산항을 거점으로 한 환동해 물류망 확장과 연계된다면 전략적 의미는 크다. 그러나 상업 운항은 기술만으로는 풀 수 없는 문제다. 러시아가 통제하는 북동항로(NSR) 규제와 제재 환경, 환경 파괴에 대한 국제 여론이 얽히며 불확실성이 크다.

한편, 북동항로(NSR) 활용과 관련해 현재 한국과 러시아와의 공식 협의 창구가 공개적으로는 확인되지는 않았다.

항간에서는 북동항로를 두고 한국과 러시아의 관계에 대해 ‘협상하기도 전에 모든 패를 까버린 건 아닌가’라는 우려 섞인 시선도 나오고 있다.

김엄지 KMI 북방·극지전략연구실장은 “러시아는 처음부터 북극항로를 국제 항로로 개방하겠다는 목표를 밝혀왔다”며 “사전 승인 절차는 필요하지만, 한국이 항로를 이용하는데 대해 특별히 반대할 입장은 아닐 것”이라 전망했다.

또한, “우리나라 정책은 단기적으로 북동항로(NSR)에 집중돼 있지만, 장기적으로는 북서항로(NWP)나 중앙 북극해를 관통하는 항로(TSR)까지 전체를 바라보고 있다”며 “현 제재 국면이 완화되지 않는 한 본격적인 협상 테이블은 열리기 어려우며, 장기적 관점에서 접근할 필요가 있다”고 강조했다.-web-resources/image/9.png)