항해일지 - 출항 7일 차

어젯밤 11시까지 브리지에 있었으나, 부빙은 나타날 기미도 없었다. 아침에 일어나 창밖(아라온호의 모든 선실은 오션뷰를 제공한다)을 보니, 밤새(이제 깜깜한 밤은 거의 없다) 아라온호가 눈에 덮여 있었으나 부빙은 보이지 않았다. 보고 싶은 마음에 서두르고 있다. 며칠 전 Ice Pilot이 4일 전부터 보일 것이라 했으니, 바로 오늘이다.

아침에 식당에서 Ice Pilot을 만났다. 식사하는 중에 그동안 궁금했던 것을 물었다. 그는 아라온호에서 DPO(Dynamic Positioning Operator) 자격을 취득한 이후, 러시아 상트페테르부르크에 있는 국립해양대학교에서 Ice Pilot 훈련을 이수하였다고 한다. 자격 취득 과정은 DPO 자격과 비슷해 보였다. Ice Pilot 훈련 기관에서 Basic 과정 이수 후 쇄빙선 승선 기간을 채운 다음 Advanced 과정을 이수하고 다시 쇄빙선 승선 기간을 채워 영국의 영국항해협회(NI, The Nautical Institute)에 관련 증명을 보내면 심사 후 자격이 발급되는 것이다. 아라온호의 Ice Pilot은 아마도 한국인 유일의 Ice Pilot이며, 이분이 Ice Pilot이 되기 전까지는 아라온호에 러시아인 Ice Pilot이 승선했다고 한다. 러시아어를 잘하는지 궁금했다. 다행히(?) 러시아 해양대학교에서 영어로 강의가 진행되었다고 한다. 지금은 Ice Pilot이 되고자 한다면, 러시아까지 가지 않아도 부산의 한국해양수산연수원에 교육과정이 개설되어 있다. 무엇이든 처음 도전하는 선구자의 역할이 중요하다.

아라온호에는 다른 보통의 상선(商船, 상업적 목적의 화물선이나 여객선)에 비해 많은 수의 선원이 승선하고 있다. 극지에서의 항해 및 연구 활동의 지원 그리고 연구자 승객의 편의를 위해 다른 상선에는 없는 직책도 있고 부서별 구성원의 수도 다른 상선에 비해 많다.

일반적인 상선의 경우 선박의 총책임자인 선장(船長, Master, Captain)의 지휘 아래, 크게 갑판부(甲板部, Deck Department)와 기관부(機關部, Engine Department)로 구성된다.

갑판부는 일등항해사가 부서장이며, 2·3등 항해사, 갑판장, 조타수, 갑판원 등으로 구성되어 선박의 항해 관련 전반 사항을 담당하고, 이외 화물이나 승객 관련 업무를 수행한다. 주요 업무가 갑판(Deck) 상에서 이루어져 갑판부라 부른다. 선원 및 승객의 식사와 건강을 책임지는 조리부(조리장과 조리수로 구성)도 일등항해사의 지휘 아래 둔다.

기관부는 기관장이 부서장이며, 1·2·3등 기관사, 조기장, 기관수, 기관원 등으로 구성되어 선박의 추진기 관련 전반 사항을 담당하고, 이외 선내의 기계 및 전기설비의 정비 관련 업무를 수행한다. 주요 업무로 기관실에서 추진기를 다루기 때문에 기관부라 부른다.

이에 해양대학교에서 학과는 크게 항해과(갑판부)와 기관과(기관부)로 구분하여 교육한다.

아라온호에는 갑판부에 Ice Pilot, 연구장 등 일반 상선에는 없는 직책이 있을 뿐만 아니라, 조타수와 갑판원의 수도 2배 이상 많다. 기관부 역시 전기장, 전자장 등 특별한 직책이 있고, 조리부의 수도 많아, 총 33명의 선원으로 아라온호를 운항하고 있다. 이 중에는 아라온호 항해 구역의 특성상 실습기관사는 없이 국립목포해양대와 국립한국해양대의 실습항해사(3학년)가 1명씩 승선하여 미래의 쇄빙선 항해사를 꿈꾸며 공부하고 있다.

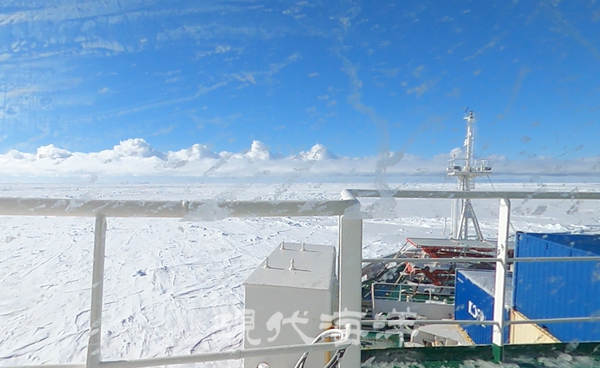

오전 10시를 조금 넘겨 브리지에 올라갔다. 아! 왜 늦게 올라온 건지 엄청나게 후회했다. 아라온호 전방 바다의 표면이 아니 지구의 표면이 온통 얼음으로 뒤덮여 있었다(항해일지 표의 사진이 이때 찍은 것이다). 선장님이 9시를 조금 넘겨 이번 항해의 첫얼음이 발견되었다고 했다. 그는 아라온호의 속도를 높였다. 잠깐. 속도를 줄이지 않고 높인다고?! 그랬다. 속도 높여 더 큰 힘으로 얼음을 부수어 나가기 시작했다. 아라온호의 선수에서 얼음이 헤쳐지는 잔잔한 진동이 선체를 통해 나에게 전달됐다. 감동적이다. 말 그대로 나의 가슴을 흔들어 댔다.

감동적이다. 멋지다. 굉장하다. 광활하다. 환상적이다. 어메이징하다. 비현실적이다. 나는 이 장면을 본 적이 없는 누군가에게 설명할 적절한 말이 생각나지 않는다.

여긴 그냥 세상의 끝이다. 다른 말은 필요 없다.

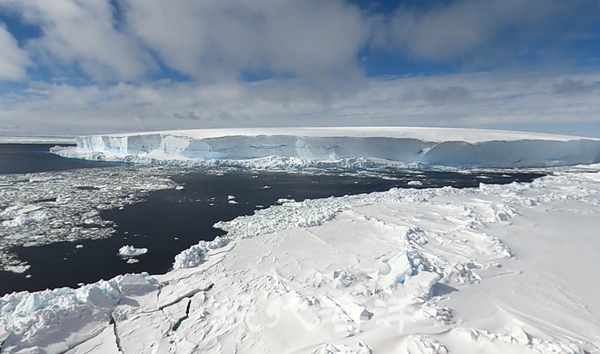

전 선장님(Ex-captain, 현재 선장님과 교대한 이전 선장님이 함께 승선 중이다)에게 지금 보고 있는 것이 빙하냐고 물으니 그냥 얼음(부빙)이라고 했다. 그리고 빙하(Glacier), 빙산(Iceberg), 부빙(Floating Ice)을 구분해 알려주었다. 빙하(氷河)는 육지 위의 얼음으로 한자 그대로 육지 위의 물(강)이 얼어붙은 것이다. 빙산(氷山)은 바다 위에 산처럼 떠 있는 큰 얼음덩어리이다. 얇은 판과 같이 지금처럼 바다 위에 떠 있는 것은 그냥 얼음이라 하거나 부빙(浮氷)이라 한다. 아라온호에서는 배울 것이 너무 많다.

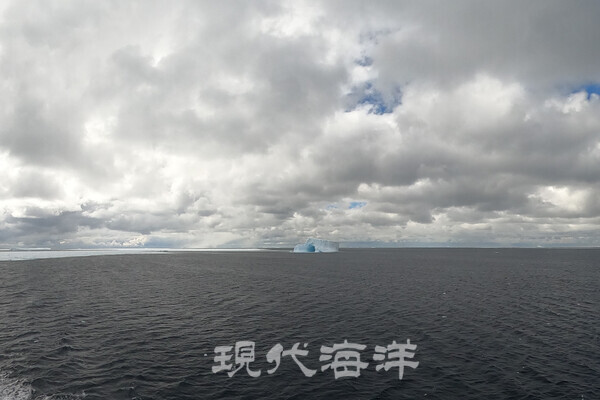

빙산도 하나씩 나타나기 시작했다. 아라온호는 부빙 따위는 부수고 전진하며 빙산은 피해 항해하고 있다. 백문이 불여일견이라 했다. 오후 2시경 목격한 빙산이다.

갑자기 눈보라가 몰아치고 있다. 시야가 극도로 안 좋아 졌다. 선장님에게 물었다. 이럴 때는 빙산을 어떻게 피하는 것인지. 레이더 영상의 그림자(부빙이나 빙산 모두 레이더에 포착되어 반사파가 되돌아와 영상에 나타나게 된다. 빙산의 경우 수면상 높이가 있으므로, 빙산 뒤쪽으로는 반사파의 영상이 나타나지 않는다. 이를 그림자라 한다.)를 보고 빙산인지 아닌지 확인하여 미리 회피한다고 한다. 생각지도 못했다. 레이더 과목을 가르치면서 전파가 부딪혀 반사되는 물체의 뒤편은 맹목 구간(Blind Sector)이 형성되니 주의해야 한다고 하면서도 이를 반대로 이용하는 방법이 있을지는 몰랐다.

생각보다 많은 것들은 책이나 강의실에서 배울 수 없다.

해양대학 재학생들이 1년간 승선 실습을 받아야 하는 이유, DPO가 되기 위해 DP 선박에서 승선 경력을 쌓아야 하는 이유, Ice Pilot이 되기 위해 쇄빙선에서 승선 경력을 쌓아야 하는 이유가 자연스레 설명되는 곳이 남극, 그리고 아라온호다.

항해일지 - 출항 8일 차

아라온호는 전기추진 선박이다. 내연기관 선박에 비해 선체의 진동은 확연히 작게 느껴진다. 그러나 쇄빙 항해를 시작하면서부터 부빙을 부수는 진동이 잠을 설치게 했다.

어제부터 선체에서 깅깅거리는 소리가 나며, 얇은 부빙을 부술 때는 기~이잉 기~이잉, 두꺼운 부빙을 뚫을 때는 궈~~~웡 궈~~~웡 하는 소리가 들린다. 롤링할 때는 잘 잤는데 쇄빙 소리는 영 귀에 익지 않는다. 부빙 해역에 진입한 이후에 파도는 잔잔해졌다. 부빙이 방파제 역할을 하고 있다.

어젯밤 잠을 설치면서 학교에서 강의하는 꿈을 꿨다. 너무 비현실적인 장소에 있으니, 꿈이 현실 같고 지금 내가 보고 있는 것이 꿈만 같다. 동영상도 많이 촬영하고 있고 사진도 많이 찍고 있으나, 카메라에 다 담기지 못한다. 원 없이 내 눈에 담아가는 것이 사진으로 남기는 것보다 나을 것이다. 한 젊은 연구자가 밤늦게 실험실에만 있어서 여기 많이 와 봤냐고 물었다. 세 번째 남극이라 했다. 본인도 첫 남극 항해 때는 하루 종일 밖에 앉아 있었다고 한다. 그랬을 것이다. 가도 가도 하얀색 바다의 연속이다.

부빙을 바라보고 있으면 눈이 엄청나게 부시다. 태양을 바라보지 않아도 부빙에 반사된 빛이 사방에서 눈을 자극한다. 선글라스를 두 개나 챙겨 왔다. 작업용 고글하고 패션용. 선글라스를 끼고 보면 뭔가 감동이 약하다. 감동과 시력 사이에서 고민 중이다.

오전에 촬영했다. 어제까지의 부빙과는 다른 양상이다. 어제의 부빙은 조각 조각 떠다니는 얼음이었다면, 오늘부터는 바다 전체가 하나의 빙판이다. 수평선(빙평선이라 불러야 할 듯하다)까지 대략 10해리만 잡아도 반지름 18km의 아이스링크나 스키장 한 가운데 있는 기분이다. 이제는 웬만한 섬 크기의 빙산도 자주 목격된다.

12월이 됐다. 목포는 본격적인 겨울로 접어들고, 여기는 본격적인 여름의 시작이다. 하지만 무지 춥다. 남위 70°를 넘어섰으며 부빙이 많은 해역을 돌아 서경 해역에서 동경 해역으로 진입하려 한다. 날씨는 쾌청하고 바람은 세지만 바다는 잔잔하다. 지난 하루 동안 320해리를 지나왔고, 쇄빙 항해를 하면서도 속력을 높여 평균 13.3노트로 달리고 있다. 정오 기준으로 장보고 과학 기지까지 3일(72시간)을 남겨 두고 있으며, 남은 거리는 529해리로 7.3노트 이상의 속력을 유지하면 된다. 지금은 빠른 속력으로 항해하고 있지만, 하루 정도를 남겨 놓고는 두꺼운 얼음을 전진 후진을 반복해 들이받으며 뚫고 나간다고 한다. 어떤 일이 벌어질지 지금은 상상할 수 없다.

늦은 감이 있지만 아라온호 소개를 해야겠다. 아라온호는 길이 111m, 폭 19m, 총톤수 7,507톤으로, 최대속력 16노트로 항해할 수 있는 대한민국 유일의 쇄빙연구선이다. 극지연구소에서 운용하고 있으며, 거슬러 올라가면 해양수산부 소유이니, 우리나라 국민이 주인인 배이다. 아라온호의 운항을 책임지는 선장님을 비롯한 선원들은 선원 관리 회사인 STX 오션 서비스 소속으로, 아라온호 및 DP 선박 등을 전문적으로 승선한다.

총톤수는 선박의 무게를 말하는 것이 아닌 부피로 측정하는 톤수이다. 가로 x 세로 x 높이가 1m x 1m x 1m인 상자(이 상자에 물을 채웠을 경우 무게는 1톤이다)를 배 안의 폐위된 구역에 모두 채워 넣었을 때 몇 개가 들어가는지로 이해하면 편리하다. 아라온호는 이러한 상자가 7,507개 들어갈 수 있다는 뜻이다.

극지에서의 과학 연구를 목적으로 건조된 선박이니만큼 10개 정도의 다양한 실험실을 갖추고 있어, 움직이는 극지연구소로 불린다.

선원과 연구자의 건강 관리나 여가를 위해 체육관(배가 많이 흔들려 러닝머신 양쪽의 손잡이를 잡고 뛰면, 운동이 아닌 재활치료 느낌이다), 사우나, 도서관(매년 신간으로 채워져 있다) 등의 편의시설도 나름 훌륭히 갖추고 있다.

오후 2시. 아라온호가 멈춰 섰다. 제1회의실에서 반바지를 입고 있어, 브리지에는 못 올라가 보고 앞쪽 스커틀(선실의 창문은 물이 새지 않게 여러 개의 볼트로 체결해 잠그도록 만들어져 있다. 이러한 배의 창문을 현창(Scuttle)이라 한다)로 내다봤다. 두꺼운 얼음을 깨지 못하고 멈췄다. 아라온호가 후진하기 시작했다. 어림짐작이지만 200~300m 후진 후, 다시 앞으로 돌진해서 처음 멈춰선 곳의 얼음을 결국 부수어 냈다. 깨진 조각을 보니 이전 것과는 달리 확연히 두꺼웠다. Azimuth Propeller의 방향을 180°로 전환하여 전진 및 후진이 즉시 가능한 것이 나에게는 신선한 경험이었다. 아라온호는 점점 더 두꺼워지는 얼음을 깨며 계속 전진 중이다.

오후 3시경. 아라온호가 다시 멈춰 섰다. 이전과 같이 후진 후 강하게 밀어붙였다. 안 깨진다. 후진과 전진이 10번 넘게 반복됐다. 브리지에는 안 가 봤으나, 아라온의 전기 모터가 부르릉거리는 소리에 말수가 적은 편인 선장님의 깊은 고뇌가 느껴졌다. 연구자들이 저녁 식사를 시작할 무렵에야 마침내 무너뜨렸다. 하지만 아라온호가 좌우로 크게 흔들리며 전진하는 것을 보니 앞에도 만만치 않은 부빙이 기다리고 있는 듯하다. 방해만 될까 봐 브리지에는 못 올라가겠다. 잠시 식사라도 하시길.

방금 브리지에서 내려온 실습항해사에게 물어보니, 조금 전 선장님이 아무런 감정 변화 없이 14번의 돌진 끝에 뚫고 나왔다고 한다. 깊은 존경을 표한다.