[현대해양] 물고기의 형태와 색을 종이에 그대로 옮기는 어탁(魚拓)은, 과거 낚시인들 사이에서 ‘대어 인증 수단’이자 기록 예술로 주목받아 왔다.

어탁은 방식에 따라 생선 위에 종이를 덮고 먹을 두드리는 ‘간접어탁’, 물고기에 먹을 칠한 뒤 손으로 눌러 찍는 ‘직접어탁’으로 나뉘며, 각각의 질감과 미감이 뚜렷하게 다르다.

직접어탁은 대개 거칠고 투박하다는 인식이 있지만, 그 틀을 깨고 섬세하면서도 깊이 있는 표현을 이어온 장인이 있다.

93세의 어탁 명인 하간(荷竿) 한기덕 선생은 국회의원 비서와 감사원 근무를 거친 이력이 있음에도, 인생 후반을 온전히 낚시와 어탁에 바쳐온 인물이다.

“어탁은 죽은 물고기에 혼을 담아 생명을 다시 새기는 일”이라 말하는 한기덕 선생은, 어탁이 단순한 기록이 아닌 예술로서 후세에 전해지길 바란다고 말한다.

<현대해양>이 한기덕 어탁명인을 직접 만나 그가 살아온 어탁 인생과, 그 속에 깃든 철학을 들여다본다.

어탁에는 간접어탁과 직접어탁이 있다고 들었는데, 고수해오신 직접어탁은 어떤방식인가?

직접어탁은 물고기 몸에 먹이나 색을 직접 칠하고, 그 위에 화선지를 덮은 뒤 손으로 눌러 형태를 한번에 떠내는 방식입니다. 먹의 농도, 손의 압력, 종이를 덮는 타이밍이 모두 맞아떨어져야 하기 때문에 단 한 번에 승부가 결정됩니다.

작업 과정에서 손끝의 감각이 무엇보다 중요하고, 실수하면 처음부터 다시 해야 하기 때문에 집중도가 높습니다. 반면, 간접어탁은 고기 위에 종이를 먼저 올린 후, 그 위에서 물감을 두드려 형태를 표현하는 방식입니다. 시간을 들여 색을 덧입힐 수 있기 때문에 비교적 여유가 있지만, 직접 방식처럼 고기의 질감이나 형태가 그대로 살아나기는 어렵습니다.

직접어탁은 오차를 허용하지 않는 방식이라 긴장감이 크고, 손에 익는 데도 시간이 많이 걸립니다. 하지만 고기의 비늘 결, 지느러미의 흐름, 표면의 질감이 가장 생생하게 표현되는 방식이기도 합니다. 저는 처음부터 이 방식을 선택했고, 한 번 손에 익고 나니 자연스럽게 고집하게 됐습니다. 지금도 직접어탁이야말로 물고기의 생김새를 가장 진솔하게 남길 수 있는 작업이라 생각하고 있습니다.

올해로 아흔셋이 되셨는데 선생님께 어탁이란?

왜 시작했는지는 저도 정확히 모르겠습니다. 누가 시켜서 한 것도 아니고, 그냥 하다 보니 여기까지 와 있었습니다.

당시엔 이걸로 돈을 벌 수 있을 거라곤 생각도 못 했고, 현실적으로 가능하다고 보기도 어려웠습니다. 그런데도 주변에서 하나둘 그만둘 때, 저는 끝까지 이 길을 붙잡았습니다. 작품을 마무리하고 나면 옛 생각이 많이 납니다. 힘들었던 순간들도 떠오르지만, 그 과정을 견뎌냈다는 사실에 뿌듯함이 큽니다. 지금 생각해보면, 다른 길을 가지 않고 이 세계에 뛰어든 게 참 잘한 일이라는 생각이 듭니다. 어탁은 저에게 단순한 일이 아니라, 한 생애를 담는 일이라고 생각합니다.

명동 화랑 전시회, 어탁 교육용 비디오 제작 등 활발한 활동을 이어오셨는데, 가장 기억에 남는 순간이 있다면?

어릴 때부터 미도파백화점 안에 있던 낚시부 모임에서 활동했는데, 그때 큰 고기를 낚은 사람이 있으면 제가 직접 어탁을 떠주곤 했습니다. 그게 처음 어탁을 시작하게 된 계기이기도 했고, 그 시절엔 서울 시내에서 부부들이 함께 어탁을 받으러 오는 경우도 많았습니다. 차를 태워 보내주기도 했고, 돈을 들여가며 작업을 도왔던 기억이 납니다. 많은 전시 중 가장 기억에 남는 건 옛 무역회관에서 했던 행사였습니다.

코엑스 생기기 전, 삼성동 쪽에 있던 건물인데, 그때 제 어탁 병풍 작품을 전시했었고, 판매도 꽤 많이 됐습니다. 특히 병풍으로 만든 어탁은 천만 원에 팔린 적도 있었고, 당시 진열한 작품이 40점 이상이었습니다.

2년 가까이 전시한 작품들을 꾸준히 판매했는데, 기억으론 80점 이상은 다 팔렸던 것 같습니다. 그 무렵에는 어탁을 예술로 받아들이는 분위기가 있어서, 행사에 참여한 사람들도 진지하게 감상했고, 저도 작업에 대한 보람을 많이 느꼈던 시기였습니다

작업하신 수많은 어탁 중에서 가장 기억에 남는 어종은 무엇인가?

지금까지 작업한 어탁 중 가장 인상 깊었던 고기는 두 가지가 있습니다.

첫 번째는 한 여성분이 의뢰한 참돔입니다. 크기가 90cm가 넘는 대형이었고, 몸에 힘이 없고 물러진 상태여서 형태가 금세 무너질 수 있는 상황이었습니다.

작업에 들어가면서 손에 힘을 거의 줄 수 없었고, 온 신경을 집중해서 조심스럽게 눌러야 했습니다. 완성된 후에는 고마움을 전한다며 100만 원을 두고 가셨고, 내려가서 돌려드리려 했지만 이미 떠나 계셨습니다. 그 상황과 감정이 너무 생생하게 남아 있어, 지금까지도 가장 기억에 남는 작업 중 하나입니다.

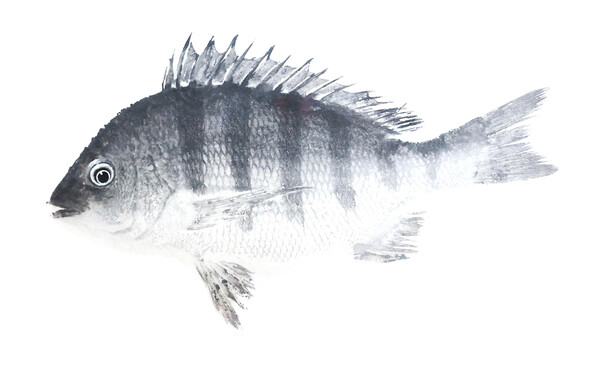

두 번째는 아홉동가리입니다. 보기 힘든 어종인데다, 색 표현이 매우 묘했습니다. 채도는 낮지만 전체적으로 화려한 느낌이 나는 고기였고, 몸통에 세로로 이어지는 아홉 개의 사선 무늬가 반복되면서 각 부위마다 색이 조금씩 다르게 나뉘어 있어, 색 있는 먹을 부위별로 조절해 칠해줘야 했습니다.

이 어탁은 색이 들어간 먹을 직접 칠해서 단번에 떠낸 작업이었고, 색을 여러 겹 덧칠한 뒤에도 번지지 않게 조절하는 데 집중이 많이 필요했습니다. 완성된 결과물의 비늘 표현과 조화가 만족스러웠고, 저 스스로도 이 작품은 ‘역작’이라 생각하고 있습니다.

그렇다면, 작업이 까다로운 어종은?

감성돔이 개인적으로 가장 어려운 어종 중 하나였습니다.

흰색과 검정색이라는 단순한 색 구성을 가지고 있어서 자칫 잘못 표현하면 어탁이 투박해 보이기 쉽습니다. 색이 없는 게 아니라, 색의 조화가 너무 확연하기 때문에 오히려 더 힘듭니다. 깨끗하게 표현해도 보기 싫은 느낌이 날 수 있고, 반대로 너무 눌러도 조화가 깨지기 때문에 먹의 농도와 압력을 아주 세밀하게 조절해야 했습니다. 다른 고기보다 더 많이 신경을 쓰게 되는 생선이라 기억에 많이 남습니다. 날치도 매우 까다로웠습니다.

지느러미가 날개처럼 넓고 길게 퍼져 있어서 구조상 그대로 떠내기 어렵고, 이 부위를 잘라낸 다음 형태를 재구성하는 작업이 필요했습니다. 보통 어탁은 고기 형태를 그대로 눌러서 찍지만, 날치는 그렇게 하면 모양이 망가지기 때문에 별도로 날개를 정리하고 다시 조립하듯 떠야 했습니다. 작업하면서도 어떻게 붙였는지 기억도 안 날 만큼 집중을 요구했고, 한 장에 온전히 담기까지 시간이 오래 걸렸습니다. 복잡하거나 예민한 부위를 가진 생선, 그리고 색이 너무 단순해서 명암 표현이 어려운 어종일수록 부담이 큽니다. 그만큼 결과물이 나왔을 때 만족도도 크지만, 다시 떠보라고 하면 쉽게 손이 가지는 않습니다.

후세에 전승하는 일이 중요해 보이는데, 후학 양성이나 기록 등을 하고 있는지?

전문적인 제자를 두고 직접 가르친 적은 없습니다. 예전에 어깨너머로 배운 사람들이나, 간접적으로 접한 분들은 있었지만, 체계적으로 전수를 하거나 교육을 한 적은 없었습니다. 지금도 가끔 배워보고 싶다는 이야기를 듣곤 하지만, 제가 나이가 들다 보니 체력적으로도 예전 같지 않아 망설이게 됩니다. 그래도 어탁이 예술로 남으려면 누군가는 이어가야 한다고 생각합니다.

일본은 젊은 세대까지 어탁을 전승하고 있고, 언론이나 기록을 통해 이어가려는 분위기가 있는 반면, 우리나라는 아직 그런 기반이 부족한 것 같아 아쉬움이 큽니다. 그래서 누군가가 보고 흥미를 느껴 찾아오고, 그걸 보고 배우는 사람이 있다면 저는 기꺼이 도울 생각이 있습니다. 직접어탁은 단순한 기술이 아니라, 손끝으로 남기는 예술이라고 생각합니다. 이 작업이 앞으로도 누군가에게 영감을 주고, 계속 이어졌으면 하는 바람이 있습니다.

그 외 하고 싶은 말은?

처음부터 어탁이 잘 나오는 일은 없습니다. 몇 장이고 버리다 보면, 간혹 한 장이 깨끗하게 나오는 순간이 찾아옵니다. 그럴 땐 혼자 앉아 있다가도 웃음이 납니다. 누가 곁에 있는 것도 아닌데, 스스로도 모르게 미소가 나올 때가 있죠.

그게 바로 어탁을 계속하게 만드는 힘이 아닌가 싶습니다. 어탁은 결과물이 한순간에 정해지는 작업입니다. 그래서 늘 긴장하게 되고, 한 장을 건지기 위해 몇 배의 시간과 정성을 들이게 됩니다. 그만큼 잘 나왔을 땐 뿌듯함도 큽니다. 요즘은 힘에 부칠 때도 있지만, 여전히 그런 순간들을 기다리며 작업을 이어가고 있습니다.