[현대해양] 팽목항에 이르면 바다 안개처럼 피어오르는 아픈 기억이 있다. 지워지지 않는, 아니 절대 지울 수 없는 기억이다. 진도항이라는 표지판이 붙었지만, 세인들은 여전히 팽목항으로 기억한다. 언제 사라질지 모르는 추모관은 새로 지어진 육중한 여객선터미널 탓에 더 왜소하다. 이번에는 진도항에서 배를 타고 그곳으로 간다. 최종 목적지 거차군도 중심인 서거차도다.

서거차도로 가는 길은 두 길이다. 목포에서 이른 아침에 출발해 신안과 진도 20여 곳, 많을 때는 30개에 이르는 곳을 돌아 오후에 도착하는 먼 길이 원래 있던 길이다. 좀 빠른 길도 있다. 진도항에서 출발해 조도와 관사, 소마, 모도, 대마, 관매, 동거차 섬을 지나 도착하는 1시간 반이 걸리는 조금 먼 길 두 길이 있다. 어느 길도 녹록지 않다. 자동차를 가지고 오가는 주민들은 진도항으로 가는 길을 택해 나머지 길은 육로를 이용한다. 짐이 많거나 자동차가 없는, 또는 배를 갈아타고, 버스를 잡아타는 것이 불편한 사람들은 늦더라도 한 번에 목포항에 닿는 섬사랑호를 이용한다.

거칠고 험한 바다를 지키는 섬

거차군도는 우리나라 서남쪽에 모여 있는 섬이다. 서해와 남해가 만나는 곳이며 바다가 거칠다. 이곳은 동거차도, 서거차도, 상죽도(윗대섬), 하죽도(아랫대섬) 등 유인도가 있고, 상송도, 하송도, 목섬, 북도 등 무인도가 있다. 가장 큰 섬은 동거차도이며, 서거차도는 국가어항과 조도면 출장소가 있고, 진도와 목포에서 출발하는 여객선이 닿는 마지막 항이다. 동거차도와 서거차도를 함께 거차도라고도 한다. 거차도는 주변의 바다는 거칠다. 또 옛날 무역선이 거쳐 간다고 해서 붙여진 지명이라고 한다. 지금도 거차군도 인근 바다는 인천에서 제주로 가는 중요 항로이며, 동중국해나 태평양을 건너는 무역선들의 항로다. 서거차항은 1971년 국가어항으로 지정되었다.

어항은 어선이 안전하게 출입 정박하고 어획물을 뭍으로 올리고, 어민들이 조업을 나갈 때 필요한 물품을 공급하고, 날씨가 나쁠 때 대피할 수 있는 항구를 말한다. 이 어항은 국가어항, 지방어항, 어촌정주어항으로 구분한다. 이중 국가어항은 이용 범위가 전국적인 어항 또는 섬이나 벽지에 있어 어장개발과 어선 대피에 사용되는 어항이다.

서거차도는 17세기 하조도, 상조대, 관매도에 들어온 사람들이 들어와 살기 시작했다. 서거차도에는 윗마을과 아랫마을과 모래미마을이 있다. 윗마을에는 발전소가 있는 마을, 아랫마을은 선착장이 가까워 선착장 마을이라고도 한다. 방파제를 쌓고 국가어항으로 개발되기 전에는 자갈로 이루어진 짝지와 접해 있는 곳을 ‘막금이’라고도 불렀다. 그리고 상마산 레이더기지로 가는 길에 모래가 좋은 해변은 모래미 마을이라 한다.

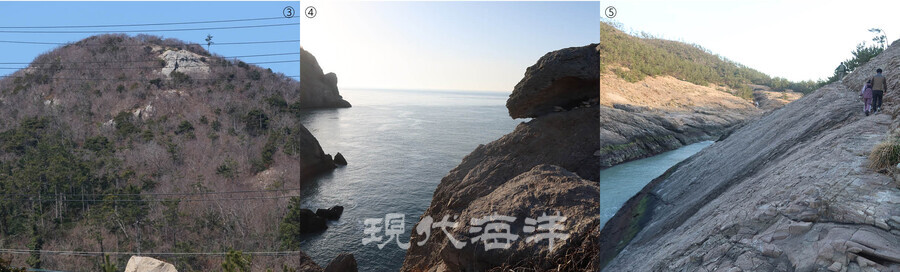

이들 지형을 살펴보면, 윗마을 서북쪽 해안은 절벽에 가깝지만 동남쪽 해안은 목섬과 상죽도와 하죽도가 둘러싼 작은 만을 이루고 있다. 그곳에 모래해안과 자갈밭 짝지해안이 발달했다. 그 곳에 섬 주민들이 옹기종기 모여산다. 이러한 지형과 주변의 섬들 덕분에 겨울에 부는 하늬바람과 봄여름에는 마파람을 피하고, 태풍의 영향도 적다. 특히 작은 섬과 동거차도가 파도와 바람을 막아 주어 서거차도항이 천연 양항이 될 수 있었다. 그래서 조업을 하는 배들이 쉬는 곳이요, 피항하는 곳이요, 선원들이 몸을 풀었던 곳이다. 가까운 진도 서망항까지 왕복 3시간을 오가야 하니 기름값이 아깝고, 가본들 쉴만한 곳도 없었다.

예나 지금이나 불편한 뱃길

서거차도로 가는 길은 지금도 불편한데 옛날에는 어땠을까. 그래서 일찍 명령항로로 지정되었다. 명령항로는 정부가 해운업자에게 선박의 운항을 지정하는 항로를 말한다. 대신에 운항에 따른 손실을 지원해 준다. 목포에서 서거차도에 이르는 항로는 명령항로다. 먼 섬은 승객은 많지 않지만 섬을 지키는 주민들이 있기에 여객선이 필요하다. 뭍에서는 버스공영제가 시행되어 해당 지자체 주민들은 무료로 버스를 이용하거나 최소한 비용만 부담하고 있다. 여기에 비하면 섬 주민은 국민기본권인 이동권은 보장받지 못하고 있다. 파도, 안개, 바람 등 자연요인에 의해 운항이 통제되기도 하지만 항로가 지정되지 않았거나, 항로가 있어도 선사들이 적자를 이유로 운항을 포기하기도 한다. 이러한 낙도 교통난 해소를 위해 명령항로로 정했지만, 풍랑주의보가 내려지지 않아도 운항을 중단하는 사례가 많기 때문이다. 섬 주민들은 세월호 이후 이런 일은 더 많아졌다고 말한다. 게다가 명령항로를 운항하는 배들은 선령이 오래되었고, 황금노선에서 배제된 여객선인 경우도 많다. 섬 주민들은 세월호 이후 운항 결정을 선사가 판단하도록 하여 결항이 더 잦다. 이를 ‘선사주의보’라고 우스갯소리로 말한다.

최근에는 백령도나 흑산도 등 먼 섬 주민들도 몇 천원이면 배를 탈 수 있다. 야간운항을 하는 곳도 있다. 뱃길만 아니라 섬 안에서 이동하는 교통편을 무료로 제공하는 지자체도 있다. 하지만 주민들이나 전문가들이 요청하는 여객선공영제는 아직 이루어지지 않고 있다. 명령항로로 지정되었어도 주민들이 섬에 들고나는 길은 여전히 어렵다.

조선 최대의 어장, 파시가 섰던 섬

막금이에는 두 개의 슈퍼가 있다. 서거차항과 접해 있다. 1930년대에 파시가 형성되었던 곳이라고 한다. 일제강점기 신문기사 내용이다. 일제강점기인 1930년대 후반 전남도에서는 10대 어항을 선정하여 축항을 추진하는 계획을 세웠다. 선정된 어항은 여수 안도, 고흥나로도, 영광 위도, 계마도, 안마도, 완도 청산도, 진도 서거차도, 제주 추자도, 무안 태이도(신안 임자면 태이도), 완도 군외 등이다(동아, 1938.4.24.). 일본인이 많이 거주하거나 일본인 이주어촌이 조성된 어촌이었다. 또 파시가 형성된 어장 중심이었다. 이들 지역은 고등어, 삼치, 민어 등 일본인이 좋아하는 생선이 많이 어획되는 곳이기도 했다.

또 축항의 필요성을 강조하면서, 재래 어선 2백여 척이 출입하던 것이 축항을 하면 어선 2백여척이 출입하여 1백만원의 소득을 올리는 조선 최대의 어장이 될 것이라고 했다. 1930년대 후반 전갱이와 고등어 파시가 형성되었을 때 거차군도 일대에는 150여 척의 배들이 모여들어 척당 최고 1만 원, 못해도 4, 5천 원 소득을 올렸다(조선, 1938.8.20.).

그 뒤로 해방 이후 거차군도는 잊혀진 섬이 되었다가 어업전진기지로 주목하기 시작한 것은 1960년대 후반이다. 삼치어장이 형성되면서 300여 척의 어선이 몰려들었다. 당시 수산청은 서거차도를 조업시간 연장 경비절약 및 어민들의 소득향상을 위해 어업전진기지로 개발하는 계획을 세웠다. 당시 어업전진기지는 거제도, 욕지도, 거문도, 어청도 등 10개 소에 설치되어 있었다. 그리고 1972년 서거차항을 제3종어항으로 지정하고 어업전진기지 사업을 추진했다. 당시 200여명에 불과했던 주민들은 방파제와 물양장 등 시설 공사가 시작되고, 어장배가 몰려오면서 600여 명으로 늘었다.

서거차도는 해안이나 바다에 중생대 백악기에 형성된 바위와 암초가 많다. 이곳에 미역과 톳 등 해조류가 자란다. 조피볼락이나 불볼락이나 쏨뱅이나 붕장어 등이 많이 서식한다. 봄철이나 추석 전에 잡아서 건조한다. 한때 수백 척이 몰려들어 장사진을 이루었던 포구에 정박되어 있는 배는 손으로 꼽을 만큼 적다. 서거차도는 주민등록상에는 90여 명이 살고 있다. 하지만 세 마을을 돌면서 만난 사람은 모두 20명도 되지 않는다. 많은 섬 주민들은 목포나 진도에 머물다 미역철이나 어장철에 들어오는 사람들이 많다. 남아 있는 주민들은 돈벌이는 없지만, 산과 바다에 지천이 먹을거리라 사는 데는 어려움이 없다고 한다.

지금 서거차도에는 식당이 없다. 일부 어선들이 주낙으로 잡아 온 우럭과 장어를 사가는 사람도 없다. 잡은 해산물을 활어로 팔려면 서망항까지 나가야 한다. 뱃길로 22㎞, 왕복 3시간 걸린다. 웬만큼 많은 물고기를 잡지 않으면 기름값도 나오지 않는다. 잡은 물고기를 모아서 가져다 팔거나, 건조해 택배로 보내는 방법뿐이다. 상대적으로 좋은 어장으로 둘러싸인 섬이지만 어선어업을 하기 어렵다.