[현대해양] 이번 달에는 모두의 바다, 즉 모든 사람들이 바다가 주는 직·간접적인 혜택을 동등하게 누리는 상태를 실현하기 위해서 “바다에서 낚시를 하는 행위를 지금과 같이 느슨하게 규제하는 것이 적절한가?”라는 의문을 제기하고, 건전한 낚시 문화의 정착이 사회에 어떤 긍정적 효과를 줄 수 있는지도 알아보고자 한다.

낚시, 소수 교양인의 고상한 취미

대부분의 여가 활동은 직접적인 생산 활동에 참여하지 않아도 가족의 생계유지에 문제가 없는 특별한 사람들이 개발하거나 발전시킨 놀이에 기인한 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 낚시라는 취미활동도 산업화 이전에는 소수의 계층이 즐기던 문화일 가능성이 크다. 만약 식량획득이 목적이었다면 낚시보다는 그물을 사용한 어업이 더 효율적이었을 것이고, 한적하게 낚싯대를 드리우고 물고기의 입질을 기다리는 낚시의 즐거움을 추구하기 위해서는 잉여 시간이 많아야 했을 것이다. 실례로 ‘오희문’이라는 선비가 임진왜란 당시의 피난생활을 기록한 『쇄미록』에서 반찬거리가 필요할 경우에는 아랫사람들을 시켜 그물로 고기를 잡게 했으나 한가한 시간에 재미를 위해 양반들이 직접 바늘을 빌려 낚시도구를 만든 다음 연못에 낚싯대를 드리웠다는 내용을 발견할 수 있다.

건국이후 우리나라의 낚시활동이 어떠했는지는 한국생산성본부에서 정기 발행하는 『기업경영』 1965년 11월호의 기사 「호비 산업의 현황과 그 전망」에서 유추할 수 있다.

우리나라 최고 구독률과 최대 발행부수를 자랑하는 낚시분야 대표 간행물인 『월간 낚시春秋』 가 1971년 3월호로 창간되었으니, 1960~70년대에 이미 낚시는 우리나라에서 대중적인 취미활동으로 발전되어 있었음을 짐작할 수 있다.

서양의 문화권에서도 낚시는 생계를 위한 식량획득 수단을 넘어서 교양 있는 사람들이 즐기는 고상한 취미이자 아버지와 아들, 할아버지와 손자 사이의 긍정적인 유대관계를 형성한다는 측면에서 강조되고 있음을 여러 자료를 통해 확인할 수 있다. 필자가 특별히 인용하고 싶은 것은 브레드 피트가 주연한 영화 『흐르는 강물처럼 (원제: A River Runs Though It)』이다. 1992년에 개봉한 이 영화는 미국 시카고대학의 노먼 맥클라인 교수가 자신이 겪은 실화를 바탕으로 한 것인데, 첫 번째 장면에서 노먼은 “우리 가족에게 낚시는 종교와 같았다”라고 회상한다. 스코틀랜드 출신으로 장로교 교회의 목사였던 노먼의 아버지는 두 아들에게 낚시를 교육과정의 일부처럼 엄격하게 지도했으며, 이 가족에게 낚시는 아버지와 아들, 형과 동생이 서로 소통하는 방법이기도 했다.

무분별한 낚시로 인한 사회적인 비용 증가

낚시에 참여하는 인구가 증가하고 특히, 선박을 이용한 낚시행위가 늘어남에 따라 발생할 수 있는 여러 가지 문제를 우려하는 여론이 형성되고 있다. 낚시객과 직접적인 이해관계가 상충하는 어민들의 목소리가 가장 높으며, ‘국립공원을 지키는 시민의 모임’과 같은 환경단체에서도 2023년 12월 22일에 국회의원 회관에서 ‘국가보호지역 낚시오염문제 해결을 위한 이해관계자 워크숍’을 개최하는 등 해양 환경 보호를 위해 낚시행위를 규제의 필요성을 지속적으로 제기하고 있다. 낚시행위의 부정적 측면을 크게 네 가지로 정리하면 다음과 같다.

첫째, 낚시행위로 인해 수산업이 위축될 수 있다. 낚시로 인한 수산동물 포획은 어획대상 자원량을 직접 감소하게 하거나 어획대상 자원의 먹이생물량을 감소하게 함으로써 수산자원 감소에 직·간접적인 영향을 미치게 된다. 수협 수산경제연구원의 연구보고서에서는 우리나라의 연간 바다낚시 조획량을 11만 2,840톤에서 11만 6,480톤으로 추정했는데, 이는 연근해 수산물 생산량의 약 12.5%에서 12.9%에 해당하는 수치였다. 한편, 바다낚시로 인한 수산자원 감소는 연근해 수산물 가격 상승을 유발할 수 있으며, 국가의 수산자원 조성사업에 대한 지출을 증가하게 하는 결과를 초래할 수 있다.

둘째, 낚시객의 활동은 환경오염을 유발할 수 있다. 낚시객은 미끼 사용, 음식물 섭취, 포획물 손질, 용변 배설 및 기타 행위를 통해 낚시터 주변 환경을 오염시킬 수 있다. 쓰레기통이 비치되지 않은 연안과 하천의 경우 낚시객에 의한 쓰레기 무단 투기가 공공연하게 이루어지고 있다. 과거 해양수산부의 조사결과에 의하면, 낚시객에 의한 연간 오염물질 배출량은 낚시미끼류 1만 3,529톤, 각종쓰레기 2,865톤, 납유실 238톤(이상 해수면 낚시만 조사됨), 분뇨 3,795톤(내수면 낚시만 조사됨)으로 나타났다. 낚시인구 증가에 따라 낚시터 주변의 환경오염은 더욱 증가할 것이 예상된다. 이에 따라 낚시터 주변 환경 개선 및 쓰레기 처리를 위한 기초 자치단체 또는 지역공동체의 비용지출이 증가하게 된다.

셋째, 안전사고에 따른 인명의 손실이 발생하게 되며, 이를 예방하기 위한 관리비용이 발생한다. 낚시활동 증가에 따라 선박의 충돌·좌초·침몰·기관 고장 등 해상 안전사고 발생 가능성이 증가하게 되는데, 해상 사고로 인한 사망·부상 등 인명피해는 국가적 차원의 인재 손실이며, 선박 소유자의 경제적 손실 이외에도 국가의 해상 사고 수습 비용과 해상안전 관리비용 지출의 원인이 된다. 한국해양수산개발원의 보고서에 의하면 2006년에서 2017년까지 12년 동안 우리나라에서 발생한 낚시어선 사고는 모두 1,000건이며, 이로 인한 인명 피해는 사망 53명, 실종 5명, 부상 278명이었다.

넷째, 불법행위에 대한 감시비용이 증가한다. 현재 「수산자원보호법」에 의해 낚시대상 어종과 채취 금지 기간 및 금지 체장 등이 규제되고 있으며, 「낚시 관리 및 육성법」에 의해 낚시 관련 금지행위, 낚시인 안전관리, 낚시터업 및 낚시어선업에 관한 사항 등이 규제되고 있다. 낚시활동의 증가에 따라 낚시객, 낚시터업 및 낚시어선업 종사자에 의한 불법행위 발생이 증가할 수 있다. 낚시활동 증가에 따라 불법행위 감시를 위한 인력의 투입과 장비 및 설비의 구입 등 불법행위 감시비용이 증가하게 된다. 지난 2018년 한국소비자원이 6개 광역 자치단체에서 영업 중인 낚시어선 20척을 대상으로 안전실태를 조사한 결과, 구명조끼 상시착용 불이행 35%, 구명부환 미비 90%, 자기점화 미비치 및 비치 수량 부족 70%, 소화설비 미비치 및 비치 수량 부족 80%, 구명줄 미보유 10%, 승선자 명부 부실 작성 25%, 승선자 신분증 미확인 70% 등으로 낚시어선의 안전관리가 매우 부실한 수준이었다.

낚시활동 자유 제한 사례

캐나다의 온타리오주 천연자원부(The Ministry of Natural Resources)는 주를 20개의 어업 관리 구역으로 나누고, 각 구역별 낚시대상 어종과 자원량에 따라 각기 다른 낚시규제를 적용하고 있다. 온타리오주 「어류 및 야생 동물 보호법(the Ontario Fish and Wildlife Conservation Act)」에 근거하여 낚시면허제를 도입하였으며, 산란기에 낚시를 금지하고, 자원보호가 필요한 특정 어종에 대해서 어획량을 제한하고 있다(예를 들어, 월아이 지역의 스포츠낚시면허로는 하루 2마리를 어획 허용량으로 제한함). 과도한 어구 사용도 제한되며(예를 들어 잉어 낚시의 경우 최대 3개의 낚싯줄을 초과할 수 없음), 다양한 수단이 적용되고 있다. 미국의 알래스카주에서도 이와 비슷한 낚시 규정의 사례를 찾을 수 있다.

알래스카 어업·수렵국(ADF&G, The Alaska Department of Fish and Game)은 주 전체의 어업과 수렵활동을 관장하는데 이 지역에서도 어종별 자원량을 고려해 상이한 규제가 적용되는 관리 구역을 구분하고 있으며, 낚시면허제, 금어기 설정, 금어구 설정, 어획량 및 어획노력량 제한 등 비슷한 방법으로 낚시행위를 규제하고 있다.

유럽연합(EU)에서는 공동어업정책 (Common Fishery Policy, 이하 CFP)의 큰 틀 안에서 개별적인 낚시행위 규제를 포함하고 있는데 구체적인 규제 내용은 국가별 여건에 따라 다소 상이하나 원칙적으로 야생인 수생동물의 어획은 모두 IUU(Illegal, Unreported and Unregulated - 불법, 미보고 및 비규제)어업을 근절한다는 관점에서 반드시 어획방법과 어획장소, 어획량을 파악할 수 있는 시스템을 갖추고 있다. CFP는 상업적인 낚시와 취미로서의 낚시(레크리에이션 낚시)를 구별하는데 레크리에이션 낚시는 “여가, 체험관광 또는 스포츠 활동으로 해양생물자원을 이용하는 비상업적 어로 행위”로 정의된다.

EU에서는 어업자원의 지속가능한 관리를 위해서 레크리에이션 낚시로 인한 수산자원 변동을 파악하기 위해 어획통계작성에서 레크리에이션 낚시를 구분해 관리하고 있다. 이를 위해서 바다 낚시객들은 면허를 취득하거나 낚시행위를 사전에 등록해야 한다. 이처럼 낚시객의 행위에 대한 의무가 엄격한 만큼 EU에서는 상업적 어로에 종사하는 어민들의 권리와 레크리에이션을 목적으로 한 낚시객의 수산자원 이용 권리를 동등하게 인식하고 있으며, 이 권리를 행사하는 행위에 대해서도 공평한 기준을 적용하는 점이 특징이다.

낚시의 사회 긍정적인 효과에 주목

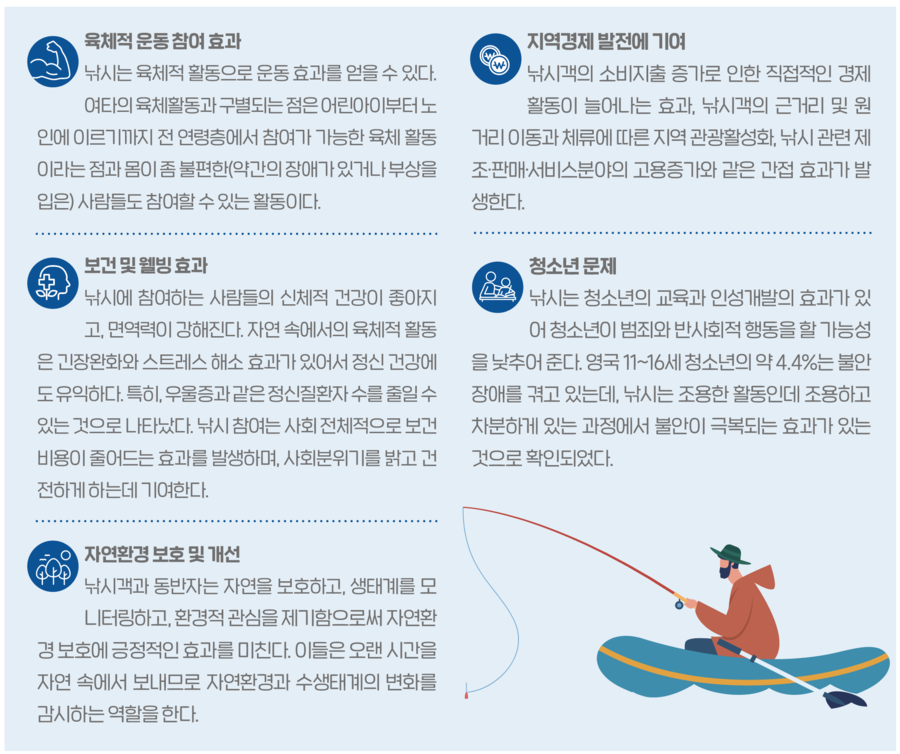

적절하게 규제된 낚시행위는 사회에 어떤 긍정적 효과를 발휘할 수 있을까? 영국복권기금(The National Lottery)에서 영국의 낚시동호인들을 대상으로 2009년에서 2011년, 3년 동안 조사한 결과를 바탕으로 낚시의 사회적 효과를 정리한 내용 중에서 중요한 점 몇 가지를 소개하면 다음과 같다.

이와 같은 낚시의 긍정적인 효과를 얻기 위해서는 무분별한 낚시 행위를 근절할 수 있는 규제가 먼저 도입되어야 하며, 이를 바탕으로 건전한 여가문화가 정착되어야 한다. 지난 2018년 1월, 강준석 해양수산부 차관이 기고문(지금은 낚시 관련제도를 바꿔야 하는 시점이다)에서 낚시행위 규제의 필요성을 제기했으나, 그 후 의미 있는 진척은 없었던 것 같다. 더 늦기 전에 선진국과 같은 합리적인 낚시제도가 도입되기를 기대해 본다.