선박 생활은 감옥과 같다.

한 가지 추가되는 것이 있다면 익사할 수도 있다는 것이다.

<그린피스 ‘레인보우 워리어 호’ 일등항해사>

[현대해양] 아라온호로 가는 길

아라온호는 2024년 10월 30일 인천항을 출항하여 11월 19일 뉴질랜드의 리틀턴 항에 입항할 예정이다. 극지연구소로부터 인천항에서부터 ‘아라온(Araon) 호’에 승선해도 좋다는 연락을 받았지만 사양했다. 나도 간간이 조금씩 할 일은 있는 사람이다.

아라온 호는 리틀턴에서 보급 작업을 마치고 11월 24일 남극으로 출항할 예정이므로, 뉴질랜드에서 승선할 인원은 11월 22일 오후 2시까지 리틀턴 항에 접안한 아라온 호 앞으로 알아서 오라고 했다. - 아니, 같이 가는 거 아니고?

뭔가 찜찜하다. 출국 일정은 11월 20일. 귀국 일정은 12월 25일이다. 올해는 결혼 20주년. 기념일은 11월 20일이다. 20일에 떠나야 승선 하루 전날 도착 가능하다. 일부러 그런 게 아니다. 아내는 예수님과 생일이 같다. 아라온 호에서의 하선 일은 23일로 예정되어 있지만, 지연될 수도 있으니 귀국 비행편은 24일 이후로 하라고 극지연구소에서 안내했다. 모두 다 내 의지가 아니다. 그러므로 찜찜한 것도 내 탓은 아니다.

11월 20일 저녁 6시경 인천공항을 출발하여 다음 날 오전 10시경 뉴질랜드 북섬의 오클랜드 공항을 경유해, 남섬의 크라이스트처치 공항에 오후 3시 넘어 도착했다. 시내의 호텔로 가기 위해 8번 버스에 올라타니, 기사가 한국인이다. 출발 후 중국인 여행객이 정류장에 짐을 놓고 왔다며 사정사정해서 버스를 돌린다. 뉴질랜드 시내버스를 중국인이 사정해서 한국인이 버스를 돌리는 글로벌한 첫날이 시작됐다.

다음날 아라온 호가 접안해 있는 리틀턴 항으로 가기 위해 다시 올라탄 8번 버스의 기사는 한국인은 아니다. 한참을 달려 도심을 빠져나와 산을 하나 넘어서 리틀턴에 도착했다. 마을 아래로 주변 언덕에 둘러싸인 포근해 보이는 그림 같은 항구가 자리 잡고 있다. 눈여겨 보니 빨간색 선체의 아라온호도 보인다.

언덕 4분의 1쯤 지점에 내려서 무거운 캐리어에 이끌려 내려갔다. 조그만 상점 거리에서 나마(Nama, 生)란 일식집에 들렀다. 한국을 떠나온 지 하루 만에 속이 느글거리던 참이었다. 롤을 말고 있는 점원들을 보고 있는데 한국어로 대화하고 있다. 나도 우리말로 주문했다. 깜짝 놀라 모두 나를 쳐다본다. 라멘을 주문하니, ‘진라면(국내 ㅇ식품회사의 브랜드명)’인데 괜찮냐고 물었다. 뉴질랜드 시골 어촌의 한국인이 하는 일본어 간판 초밥집에서 진라면을 먹는 글로벌한 하루가 다시 반복된다. 다행히 진라면 매운맛이다. 아마도 지구 가장 남쪽의 초밥집에서 파는 진라면일 것이다. 카페에서 커피 한잔을 마시고 12시 반쯤 리틀턴 항 게이트를 통과하여 한참 보급 작업 중인 아라온 호 앞에 도착했다.

길고 긴 여정 끝에 아라온 호에 승선한다.

항해일지 - 출항 1일 차

며칠째 볼 일을 제대로 못 봤다. 보고 싶다. 내 내장이 아라온 호의 화장실을 낯가리는 듯하다. 예정대로 오전 8시 리틀턴 항을 출항했다. 일찍 일어나 씻고 가져온 옷 중 가능한 한 단정한 복장으로 선교(Bridge)에 올라갔다.

선교는 가장 높은 갑판(Deck, 데크)에서 선박을 조종하는 장소로 조타실(Wheel House)라고 부르기도 한다. 과거 외륜선(外輪船, Paddle Boat)의 선체 좌·우현에 설치된 외륜의 상부 덮개 사이를 연결한 장소에서 배를 조종했던 것에서 유래하여, 외륜을 연결한 다리인 Bridge란 단어가 현대 선박에서도 선장이 지휘하는 장소를 뜻한다. 기관실이 배의 심장이라면 선교는 배의 머리에 해당하는 장소로, 선장 혹은 선장의 권한을 위임받은 당직 항해사가 항해 중 24시간 근무하고 있으며, 외부인의 출입이 엄격히 제한되거나 허가 후 출입 시에도 단정한 복장(반바지, 슬리퍼 금지) 등 예의를 갖추는 것이 선박의 상례이다.

도선사(Pilot, 각 항만에 배치되어 입·출항하는 대형 선박들을 부두 혹은 항만 바깥까지 안내하는 사람이다. 비행기 조종사를 뜻하는 Pilot보다 먼저 도선사란 뜻으로 사용되었다. 톰 소여의 모험과 허클베리핀의 모험의 작가 마크 트웨인은 젊은 시절 미시시피강에서 선원부터 시작하여 도선사가 되었으며, 이때의 추억을 바탕으로 여러 문학 작품을 저술하였다)의 도움을 받아 아라온 호는 순조롭게 리틀턴 항을 벗어나 남태평양을 맞이했다. 실습선 지도교수를 끝으로 배를 떠난 지 대략 7년 만에 다시 만나는 태평양은 여전히 순수한 광활함을 어김없이 보여주었다. 마지막으로 남태평양을 항해한 지는 20년도 더 될 듯싶다. 고마웠다. 그대로 있어 줘서.

점심으로 아마도 가장 남쪽에서 만들어진 짬뽕을 먹고, 아라온 호 제1회의실 한 편에 이 글을 쓸 수 있는 공간을 마련했다. 먼 바다로 나아갈수록 아라온 호가 천천히 좌우로 흔들리기 시작했으므로, 03 데크(Deck)에 위치한 제1회의실은 아무도 찾지 않았다. 한 시간쯤 후에 두 명의 연구자가 내 옆에 작업 공간을 마련하였고, 이 두 명은 남극 빙하 아래로 잠수할 계획을 세운 흔들림 따위는 개의치 않는 연구자들이다. 내가 보기에 남태평양은 이름 그대로 평온해 보였다. 그러나 갑판 상 구조물이 많은 선체 특성이 아라온 호를 작은 파도에도 쉽게 흔들리게 했다.

태평양(太平洋)은 그 바다를 처음 발견(?)한 마젤란이 명명한 이름이다. 남아메리카 남단의 좁은 해협(후에 마젤란 해협으로 명명된다. 나도 통과했다.)을 거친 날씨로 통과한 마젤란이 처음 만나는 드넓은 바다를 보며 그 평온한 모습에 Pacific으로 불렀다고 알려진다.

앞으로 파도는 점점 거세어질 것이므로, 제1회의실은 흔들림에 강한 우리 셋만 이용하게 될 것이다.

제1회의실의 멀미를 하지 않는 두 연구자 옆에서 나만의 아라온 호 항해일지 작성을 시작하기 위해 승선 후 처음 노트북을 펼쳤다. 이 글을 읽게 될 사람이 있기나 한 것인지는 알 수 없으나, 항해 혹은 선박에 대한 설명을 어느 정도의 수준으로 해야 하는지가 고민되었다. 그리고 지금 결정했다. 아라온 호를 타게 되면서 미리 올려둔 동영상으로 나를 만나고 있는 목포의 내 학생들에게 아라온 호와 남극에 관해 이야기하듯 쓰자 하고. 이 친구들 역시 이 글을 읽을지는 알 수 없으나, 남극에 가고자 했던 내 꿈의 크기와 정비례한 미안함이 이 친구들에게 있다. 이 글로 갚아질지는 모르겠으나, 어쨌든 이 글의 독자는 나의 미안함으로 내 학생들이 되어야만 한다.

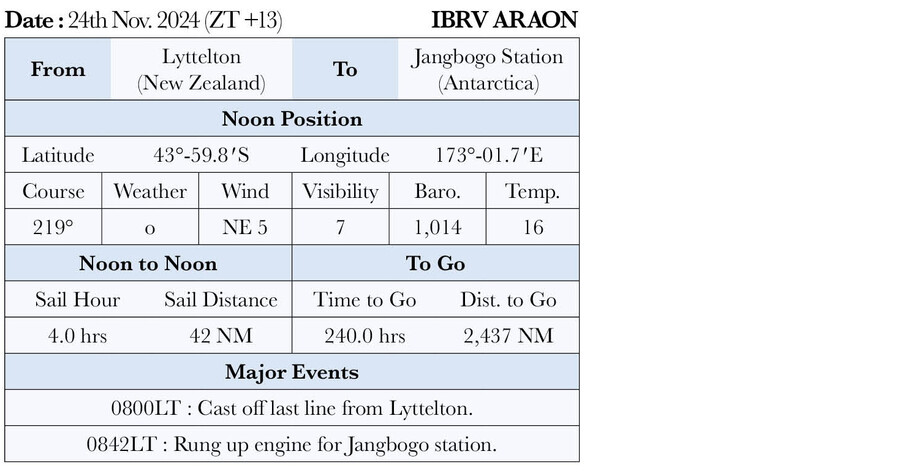

그래서 이 항해일지의 구성은 앞에 붙여둔 표로 시작된다. 브리지에서 이등항해사가 작성한 매일 정오(Noon) 시점의 항해일지를 토대로 나만의 항해일지를 재구성했다. 그런데 혹시 모를 또 다른 독자가 고민됐다. 예를 들자면 내 아들. 이 친구 역시 이 글을 읽을지는 모르겠으나(거의 없다고 본다.), 만약 그렇게 된다면 앞에 붙여둔 표에 대한 설명이 필요했다. 출항 1일 차의 나머지 글은 이 설명으로 충분할 것이다.

두 연구자는 여름철 남해안의 해파리와 말미잘에 관한 논문에 대해서 밤늦게 고민하고 있다.

매일 항해일지의 표 왼쪽 위에는 그날의 날짜를 기록해 두었다. 같은 줄 오른쪽의 IBRV는 Ice Breaker Research Vessel(쇄빙연구선)의 약자이다. 배의 선명 앞에는 사람 이름 앞에 붙이는 호칭인 Mr. Mrs. Dr. Sir. 등과 같은 호칭이 있다. 일반적으로는 추진기의 종류에 따라 M/V(Motor Vessel, 내연기관 추진 선박), S/S(Steam Ship, 외연기관 추진 선박) 등이 널리 쓰이며, ROKS(Republic of Korea Ship, 대한민국 해군 군함), USS(United States Ship, 미국 해군 군함), HMS(His Majesty Ship, 영국 해군 군함, 직역하면 폐하의 배로, 영국 해군은 왕실 소속이다) 등 군함의 이름 앞에 붙이는 호칭도 있다. 국립목포해양대학교에서 보유하고 있는 실습선은 T/S(Training Ship)라 붙이며, IBRV는 이러한 호칭 중의 하나이다.

표의 첫 칸에는 출발지와 목적지를 기록해 두었다. 다음 칸의 Noon Position은 그날 정오 시점의 위치(경위도)와 침로, 날씨, 풍향·풍속, 시정, 기압, 기온을 기록한 것이다. 침로는 선박이 나아가고자 하는 방향을 나타낸 것으로 정오 시점에 아라온 호는 219° 즉, 남서방향을 항해하고 있는 것이다. 날씨는 항해일지에 약어로 표시되며, o는 Overcast(하늘이 구름으로 모두 덮인 상태), c는 Cloud(뭉게구름과 파란하늘), r은 Rain(비), s는 Snow(눈), f는 Fog(안개), q는 Squall(스콜) 등이 있다. 다른 것이 나오는 날은 그때 설명하겠다. 풍향은 NE(North East)이므로 북동풍(북동에서 불어오는 바람)을 의미하고, 풍속은 보퍼트 스케일(Beaufort Wind Scale)로 기록하였다. 보퍼트 스케일 5는 보통의 해상 상태에서 조금 나빠진 정도이며, 숫자가 커질수록 거친 해상 상태를 의미한다. 시정 역시 계급으로 표시하였으며, 시정 등급(Visibility Scale) 7은 양호한 시정 상태로 이 숫자가 낮을수록 시계가 나빠지는 것이다. 기압과 기온은 각각 기압계와 온도계가 나타내는 수치를 기록한 것이다.

다음 칸의 Noon to Noon은 어제 정오부터 오늘 정오까지의 항해시간, 항해거리를 기록하였고, Time to Go는 목적지인 장보고 기지까지 남은 시간, Distance to Go는 목적지까지 남은 거리를 기록하였다. 여기서 거리의 단위는 해리(海里, Nautical Mile)이다. 아라온 호는 오늘 오전 8시에 출항하였으므로, 정오 기준 항해시간은 4시간, 항해거리는 42해리가 기록된 것이다.

Major Events의 첫 줄은 현지시각 8시에 리틀턴 부두에 묶인 마지막 계류색(Mooring Rope)을 벗긴 것으로, 부두에서 출항한 시점을 의미한다. 두 번째는 현지시각 8시 42분에 장보고 기지로 전속 전진하기 시작했다는 것이다. 마지막 칸의 사진은 전속 전진 후 아침 8시 48분에 선미 갑판에서 촬영한 것으로, 사진 좌우의 섬 사이에 리틀턴 항이 자리하고 있다.

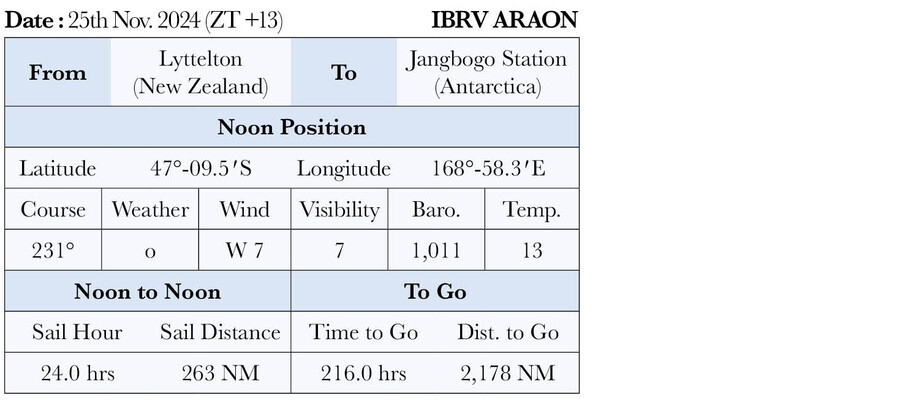

항해일지 - 출항 2일 차

내 내장이 더 이상 아라온 호를 가리지는 않는다. 바다는 조금 더 거칠어졌지만, 내 속은 편안해졌다. 아라온 호는 좀 더 높아진 파도를 여전히 순조롭게 타 넘어가고 있지만, 아라온 호를 처음 겪는 승객들은 한둘씩 식당에 모습을 나타내지 않는다. 아침에 지질학 연구자 한 명, 빙하 아래로 잠수할 두 명의 연구자와 그리 어색하지는 않게 식사를 함께했다. 우리는 이미 한배를 탄 공동 운명체이며, 한솥밥을 같이 먹는 사이이니 말이다.

지질학 연구자는 총 4명으로 팀을 이루어 아라온 호에 승선한 남극 운석 탐사대의 일원이고, 남극 도착 후 걸어 다니며 운석을 찾을 예정이다. 어젯밤부터 이야기를 나누었던 흔들림에 강한 두 명의 연구자는 해양 생물학자들이다. 남극 바다에 잠수해 새로운 해양 생명체를 찾을 예정이다. “춥지 않냐”고 물어봤다. 어리석었다. “참는다”고 한다. 여기 와서 다양한 연구자를 만나니, 쉬운 일이 하나도 없다. 실험실에 앉아서 하얀 가운을 입고 분석만 하는 게 아니라, 누군가는 남극 대륙을 걸어 다니며 조그만 돌멩이를 줍고 있고, 또 다른 누군가는 차디찬 바다에 들어가 조개를 줍는 것이다.

어제 일지를 보니, 처음부터 빠뜨린 채 시작했다. 날짜 옆의 괄호 안 ZT +13은 아라온 호가 항해하고 있는 해역의 시각대(Zone Time, ZT)를 나타내며, 표준시(UTC, Universal Time Coordinated, 협정세계시) 보다 13시간 빠른 시각대에 아라온 호가 있다는 말이다. 어라? 무언가 이상하다. 시각대는 영국(그리니치 천문대)을 기준으로 동쪽으로 +12, 그리고 서쪽으로 –12 시각대까지 있는 것 아닌가? 사실 뉴질랜드의 시각대 때문에 항공편을 예매하면서부터 당황했다.

본초자오선(영국 그리니치, 경도 000°)을 기준으로 동쪽으로 7.5°(007.5°E) 그리고 서쪽으로 7.5°(007.5°W) 사이의 지역은 표준시각대(ZT 0)를 사용한다. ZT +1의 지역은 동경 015.0°를 기준으로 동쪽으로 7.5°(022.5°E) 그리고 서쪽으로 7.5°(007.5°E) 사이의 지역이고, ZT –1의 지역은 반대로 서경 015.0°를 기준으로 삼아 서쪽으로 7.5°(022.5°W) 그리고 동쪽으로 7.5°(007.5°W) 사이의 지역이 되는 것이다.

우리나라가 사용하는 ZT +9 시각대는 동경 135°를 기준으로 한 시각대이다.

동경 135°는 일본의 고베지방을 지나는 자오선으로, 우리나라는 시각대 ZT +8과 ZT +9 사이에 자리 잡고 있어 둘 중에서 +9를 사용하기로 선택한 것이다. 이렇게 시각대의 경계에 위치한 나라들 중 +8.5와 같이 0.5 단위의 시각대를 사용하는 나라도 있다(북한이 한때 +8.5를 사용하여 개성공단으로 출퇴근했던 근무자들이 휴전선을 통과하면서 30분씩 시간을 변경했으나, 지금은 같은 시각대를 사용한다.

따라서 우리나라는 표준시보다 9시간 빠르다. ZT +12 지역은 표준시보다 12시간이 빨라 표준시가 02시일 때 같은 날 14시가 되고, ZT –12 지역은 표준시보다 12시간이 늦으므로 표준시가 02시일 때 전날 14시가 된다. 즉, 180° 자오선을 기준으로 서쪽으로 7.5°(172.5°E)까지의 지역과 동쪽으로 7.5°(172.5°W)까지의 지역은 시간은 같으나, 날짜로 하루의 차이가 발생하게 된다. 이 180° 자오선을 날짜 변경선(International Date Line)이라 부르며, 날짜 변경선이 태평양 한가운데를 지나므로 대륙에 살고 있는 사람들은 날짜 변경에 따른 불편함을 느끼지 않는다.

여기까지가 그동안 내 머릿속에 있던 시각대에 대한 지식이다.

그런데, 뉴질랜드의 시각대가 ZT +13이라니? +13 시각대를 들어 본 적도 없고, 우리나라가 ZT +9이므로 동쪽으로 4시간이 더해지면, ZT –11이 되어 하루를 빼야 한다. 그런데 뉴질랜드와 우리나라의 시간차를 검색해 보니, 4시간의 차이가 나는 것이 맞고 날짜는 같은 날이다. 혼동되기 시작했다. 혹시나 해서 예매해 둔 항공권을 확인했다. 18시 출발 비행기로 11시간 비행하여 4시간의 시간차를 더한 후 하루를 빼야 하므로 같은 날 오전 9시가 도착 시간일 것 같은데, 다음날 오전 9시였다. 뭐냐, 나 항해학 선생 맞냐?

결론은 아는 것이 병이었다. 뉴질랜드는 날짜변경선 서쪽 그러니까 동경(East Longitude) 지역에 위치하므로 날짜가 변경되지 않는다. 남반구에 있으므로 계절이 북반구의 반대로 아라온 호를 승선하고 있는 지금은 여름이 시작되고 있다. 얼마 전부터 서머타임(Summer Time, 콩글리쉬 중 하나이다. 정식 명칭은 Day Light Saving Time으로 여름에 긴 낮 시간을 유효하게 이용하기 위해 시각대를 한 시간 앞당기는 제도이다. 우리나라에서도 1988년 서울올림픽 당시 시행했던 기억이 있다)이 시작된 것이다. 평상시 뉴질랜드의 시각대는 +12이나, 여름철 +13으로 한 시간 더하는 것을 몰랐던 것이다. 아무리 그래도 시각대가 +13이라니... 아직도 영 어색하다. 어쨌든 나는 지금 시각대 +13인 해역을 항해하고 있으니, 전 세계에서 하루를 가장 빨리 시작한다(다음 호에 계속).