[현대해양] 10여 년 전, 서산에 있는 구도항 허름한 숙소에서 노시인을 만났다. 구순에도 섬을 답사하고 시를 썼던 섬 시인 이생진이다. 나는 ‘섬 문화답사기’를, 시인은 ‘실미도, 꿩 우는 소리’를 주고받았다. 섬을 좋아하는 사람들과 고파도로 가는 길이었다. 그 자리에서 시인은 ‘만나야 할 사람을 만났어’라며 기뻐했다. 바다도 그 만남을 축하하듯 수채화처럼 노을을 그려냈다.

옛날 고파도 사람들은 서산보다는 인천으로 많이 나갔다. 1980년대까지만 해도 인천에서 출발한 여객선이 안산 대부도를 거쳐 당진과 태안을 지나 가로림만 고파도를 들러 구도항에 이르렀다. 당시 가로림 사람들은 자식이 초등학교만 졸업하면 인천으로 학교를 보내고, 그곳에서 직장생활을 하기를 원했다. 지금은 서산에 공업단지도 있고, 대기업이나 공공기관도 들어와 서산은 시인의 고향이다. 고파도는 나이 들면 들어가겠다고 아껴놓은 섬이라 했다. 그리고 먼 길을 돌아 구순이 되어 고향 섬을 방문한 것이다. 얼마나 기뻤을까. 고파도로 가는 뱃길은 잔잔했다. 새벽안개가 자욱한 뱃전에서 시인은 휴대전화를 들고 고향 바다를 사진에 담았다. 안개는 섬과 바다를 빨아들인 듯 고요했다. 노시인이 가는 길을 안내하는 착각에 빠졌다. 그의 휴대전화에 담긴 풍경이 신비롭기까지 했다. 뒤에서도 활짝 웃고 있는 시인의 모습을 감출 수 없었다. 그는 나를 섬 박사라 불렀다. 그래서 나는 그를 ‘섬 대학 총장님’이라 불렀다.

그리운 고파도 섬 밥상

다시 그 구도항에 섰다. 어촌뉴딜사업으로 포구가 정비되었지만, 옛 선창은 그대로 남아 있었다. 그곳에서 사진을 찍었던 섬 시인의 모습은 없었다. 이번에는 가로림만을 아끼고 물범을 지키는 사람들과 함께하는 자리였다. 만나야 할 사람은 만난다는 시인의 말이 떠올랐다.

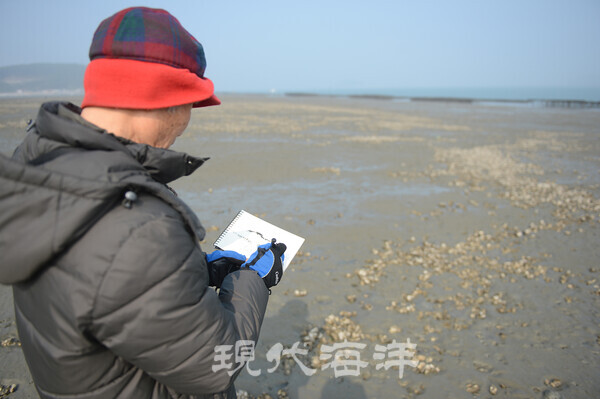

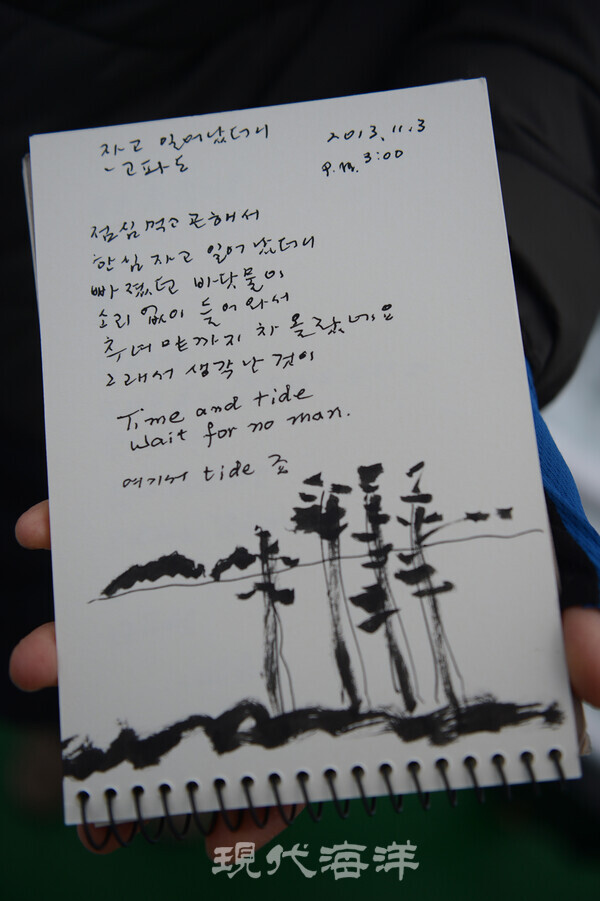

구도항을 출발한 배는 미끄러지듯 갯골을 따라 고파도로 내려갔다. 썰물이 시작되어 갯벌이 반짝반짝 햇살에 모습을 드러냈다. 호리곶을 빠져나올 즈음, 햇살이 통발을 올리는 어민과 배로 쏟아졌다. 시인은 늦가을 찬바람에도 고물(船尾)에서 화첩을 들고 그림을 그리며 글을 썼다. 섬에 도착해 분점도와 웅도가 보이는 갯벌에서 시인과 마주쳤다. 좁은 섬이라 이곳저곳을 기웃거리다 보면 몇 번을 마주친다. 그곳에서도 화첩을 꺼내서 그림을 그리고 글을 썼다. 그리고 둘은 길을 따라 말없이 걸었고, 약속한 것처럼 빈집으로 들어섰다. 이곳저곳을 기웃거리던 시인은 벼루 한 점을 나는 김 양식을 할 때 사용한 어구 몇 점을 찾았다. 시인은 벼루를 책상에 올려두고 시를 쓰겠다고 했다. 그 집은 흔적도 없이 사라졌다. 고파도 선착장에는 드론 택배를 알리는 현수막이 걸렸다. 조차가 너무 커 도선 접안도 힘들었던 기억이 생생한데 드론 택배라니.

마을로 가는 길도 정비를 했다. 그때 길가에 비닐하우스 안에서 건조하던 망둑어와 손바닥만 한 돔을 보면서 침을 꿀꺽 삼켰었다. 그 망둑어를 찌고, 갯바위에서 방금 까온 굴이 점심 밥상에 올라왔다. 여기에 바지락과 낙지를 넣어 끓인 해물탕과 무밭에서 막 뽑아 무친 생채, 깍두기가 더해졌다. 모두 탄성이 터져 나왔다. 이제 고파도에서 이런 밥상을 받을 수 없다. 아니 정확하게는 그런 밥상을 차려낼 사람이 없다.

사라지는 고파도의 삶과 문화들

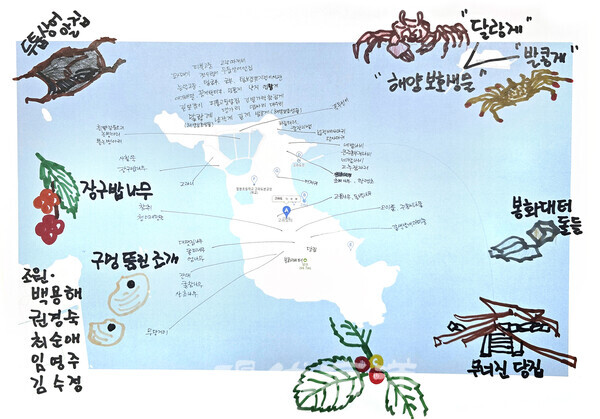

고파도에는 옛날 소금을 구웠을 것으로 생각되는 ‘버티(벗터)’라는 지명이 있다. 벗은 소금을 굽던 가마를 말하며, 자리를 의미하는 터가 더해진 말이다. 즉 소금을 굽던 가마가 있던 자리라는 의미다. 서산지방은 임진왜란 이후에 소금을 구웠던 것으로 알려져 있다. 고파도 외에 몰분처, 안면곶, 웅도, 간월도 등에서도 자염이 성했다. 이곳에 1944년 박채화라는 사람이 10ha의 갯벌을 매립하여 천일염전을 만들었다. 그곳에 형제염전과 고파도염전이 자리했다. 가로림만이 해양생물보호구역으로 지정된 후, 해양수산부가 갯벌 복원 대상지로 삼았던 곳이다.

마을 뒤에는 당산이 있다. 하늘이 보이지 않을 정도로 소나무 숲이 우거졌었다. 당제는 지내지 않았지만 처음 고파도를 찾았을 때 당집이 남아 있었다. 당집으로 오르는 길은 계단으로 만들고 길 양쪽에 비싼 나무를 세우고 줄까지 연결했다. 그런데 당집에 도착해 보니 폭삭 무너진 채 방치되어 있었다. 당집은 섬마을에서 특별한 공간이다. 간혹 종교적인 이유로 미신으로 치부하기도 하지만 농촌이나 어촌 공동체를 이해할 때 주목해야 할 마을문화다. 동행한 마을 주민은 어렸을 때 소나무 위에 올라가 당제가 끝날 때까지 기다렸다가 남겨 놓은 제물을 먹기도 했다고 한다. 당제를 따라 올라가면 성터를 만날 수 있다고 했지만, 흔적을 찾기는 어려웠다.

문을 닫은 학교도 사정은 마찬가지이다. 더 아쉬운 것은 고파도 주민들의 머릿속에 남아 있는 교실과 교정이 모던한 건물로 바뀌었다는 점이다. 당집이 옛 섬마을 구심체라면, 학교는 근현대 섬마을의 역사라고 해도 과언이 아니다. 벽돌 한 장, 나무 한 그루 주민들이 쌓고, 심었다. 할아버지도, 아버지도, 자식도 모두 같은 학교로 드나들었다.

굴밭은 사라지고

가로림만의 조차는 7m에 달해 썰물에는 배가 다니기 힘들 정도로 많은 갯벌이 드러난다. 그 갯벌에서 바지락, 굴, 낙지, 게 등을 잡았다. 1960년대까지 조기를 잡았고, 이후에는 김 양식을 하고 봄철에는 뱅어를 잡아 포를 만들었다. 주민들은 대호방조제를 막고 나서 김 양식도 되지 않고 뱅어도 들지 않는다고 말한다. 이후 고파도 섬사람은 서산 편 갯밭에서 바지락을 캐고, 태안 편 갯벌에서는 굴 양식을 하며 살았다. 그런데 갯골을 따라 줄을 매어 굴 양식을 하던 시설들이 보이지 않았다. 10여 년 전, 마을 이장은 바지락밭은 마을에서 운영하지만 굴밭은 개인이 한다고 했다. 그 굴밭을 기후변화로 굴이 자라지 않자, 철거를 시작했다. 굴 양식장을 철거하고 기후변화를 고려한 새로운 양식어업을 모색하려는 것이다. 퇴직하고 고향으로 돌아왔다는 숙소 주인이 일러줬다. 지금 고파도는 펜션을 운영하는 주민처럼 도시에서 생활하다 퇴직하고 고향으로 돌아온 60대에서 70대에 이르는 사람들이 고파도를 이끌고 있다. 이제 그들의 목소리가 크다.

한때 고파도에서 굴 양식이 재산이던 시절이 있었다. 바지락과 달리 굴 양식은 자리만 있다면 능력껏 할 수 있었다. 가로림만 굴은 하루에 들물에 한 시간 반, 썰물에 한 시간 반 그렇게 세 시간만 영양분을 섭취했다. 그래서 굴이 크지 않고 쫄깃쫄깃하면서 탱글탱글하다. 주민들은 고파도 굴을 ‘깜장굴’이라고 했다. 유명한 서산 어리굴젓을 담글 때 사용한 굴이다. 더 오래전에는 소나무 가지를 갯벌에 꽂아 양식하는 ‘송지식’이었다. 굴이 나뭇가지에 붙어 자라다가 갯바닥에 떨어져 성장한다. 이렇게 자란 굴을 까 노를 젓는 풍선 배를 타고 뭍으로 나와 서산장에 팔았다. 장이 서기 하루 전에 나가서 다음날 굴을 팔고 쌀이나 생필품을 사서 들어왔다. 서산 어리굴젓도 이름만 있을 뿐 다른 지역 굴을 가져와야 할지도 모른다.

바지락밭은 남았다

바지락밭은 지금도 마을에서 관리하고 있다. 바지락 채취 시기가 되면 공동작업을 하여 판매하고 수익금을 분배하는 방식이다. 처음 고파도를 방문했을 때 서창몰이라 부르는 갯벌에서 주민 30여 명이 바지락을 채취하고 있었다. 이렇게 공동작업을 할 때면 한 집에서 채취할 수 있는 바지락 채취량이 정해진다. 바지락채취권은 처음 바지락밭을 만들 때 참여한 어촌계원들에게만 주어졌다. 이것이 고파도 어촌계가 정한 마을 규칙이다. 다른 어촌에서도 볼 수 있는 마을 어장 운영의 관행이다. 고파도 바지락밭은 종패를 넣지 않아도 스스로 종패를 만들고 자라는 건강한 갯밭이다. 덕분에 매년 채취하는 생활하는 소득원이다. 그러니 뭍에 나갔다가도 바지락 채취를 한다면 모든 일을 제쳐두고 돌아와 바지락밭으로 향한다.

여객선이 닿는 곳을 ‘끝뿌리’라고 향했다. 구동항과 연결되는 고파도 관문이다. 최근 바닷물이 빠졌을 때 배를 대기 어려워 선착장을 바다로 확장시켰다. 그리고 고파도라는 표지석도 세웠다. 마을에서 선착장으로 가는 길에 작은 섬마을 상회가 있었다. 당시 섬에 있는 유일한 가게였다. 지금은 선착장 옆에 커피도 마실 수 있는 편의점이 자리를 잡았다. 식당은 예나 지금이나 없다. 보리밥에 능쟁이나 황발이로 담은 게장을 반찬으로 끼니를 해결했던 섬 주민들은 하나둘 떠났다. 그리고 여객선이 도착할 시간에 굴, 바지락, 호박, 고추, 건어물 등을 담은 상자들도 하나둘 사라졌다. 그때 만났던 ‘성심 우리 집으로’라는 글씨를 꾹 눌러쓴 상자 몇 박스를 앞에 두고 배를 기다리던 어머니도 볼 수 없다. 구동항에 나와 어머니의 마음을 기다리는 자식들도 없을 것이다. 구동항에 내려앉은 노을이 그립다.