[현대해양] 먼저, ‘농어민’이라는 말을 ‘농어업인’이라는 말로 바꾸어 쓰게 된 지도 십 년 이상이 지난 것 같지만 여전히 ‘어업인’이라는 말은 익숙하지 않다. 본지 2009년 8월호의 사설에서도 “어민을 어업인으로 표현해야 어민의 자긍심이 살아나고 사회적 지위가 격상되는가?”라는 의문이 제기되었다. 필자 역시 이 지적에 공감할 뿐만 아니라 ‘어민’이라는 말이 훨씬 더 친근하게 느껴지므로 본고에서는 ‘어업인’이라는 용어 대신 ‘어민’과 ‘어민단체’라는 표현을 사용하기로 한다.

우리나라의 대표적인 어민단체는 수산업협동조합(줄여서 수협)이다. 우리나라의 어촌에는 옛날부터 ‘계(契)’의 형태로 조직된 자생적·자구적인 협동조직이 있었는데 20세기 초에 근대적 어민단체인 어업조합과 수산조합으로 발전했다. 일제강점기에 이들 조합은 식민 통치를 효과적으로 수행하기 위한 협력기관으로 이용되기도 했고, 광복과 건국 시기를 거치면서 각종 조합과 수산회가 난립해 유사한 기능이 중복되는 문제로 어업질서가 문란한 상황이 계속되었다. 1961년 수산업단체 정비 및 통폐합작업을 단행한 후 1962년 1월 20일 「수산업협동조합법」이 법률 제1013호로 제정되면서 우리나라의 어업조합과 수산조합은 현재의 수산업협동조합으로 일원화되었다. 이후 법률 시행일인 1962년 4월 1일에 창립된 각 지구별 혹은 업종별 수협 및 수산물가공수협과 이들 수협이 회원사가 되어 조직된 통합기구인 수협중앙회는 지금까지 우리나라의 수산행정을 보조하는 역할을 하고 있다. 특히, 수협은 산지위판장을 개설·운영함으로써 수산물 위탁판매제도를 정착해 객주자본에 의한 시장교란을 근절하고 수산물 유통질서를 유지하는데 큰 역할을 담당해 왔다.

한편, 수협중앙회는 1979년 3월 국제협동조합연맹(International Cooperative Alliance, ICA)에 정회원으로 가입함으로써 각 나라의 협동조합과 교류하는 한편, 국제사회에서 우리나라를 대표하는 수산업 분야 민간협력기구로서 주요 기능을 담당하고 있다. 특히, 2009년 11월 이종구 수협중앙회장이 ICA 수산위원회 위원장으로 선출된 이후 수산업의 지속가능발전을 위한 수산인의 협력의지를 담은 ‘서울선언’을 채택·선포하고 ‘세계 수협의 날’을 제정을 주도하는 등 국제사회에서 수협 운동을 이끌어가는 역할을 하고 있다.

이처럼 우리나라를 대표하는 어민단체인 수협과 수협중앙회는 창설 이후 지금까지 60년 이상을 이어오면서 공공의 이익을 도모하는데 앞장서 왔다. 그러나 미래는 불확실하며 바다 이용을 둘러싼 이해관계는 더욱 복잡해지고 있다. 이제부터 수협은 급변하는 시대적 요구에 능동적으로 대응하기 위한 미래 수협운동의 방향성을 새로 설정할 필요가 있다. 이에 본고에서는 세계의 주요 어업국의 어민과 어민단체들이 어떻게 변해가고 있는지를 소개함으로써 우리나라 수협운동의 방향 설정에 관한 실마리를 제공하고자 한다.

어민단체에 의한 어업자원의 자율관리 (Self Governance)

1980년대 중반 이후 세계적으로 수산물 수요가 크게 증가해 수산자원의 남획을 우려하는 목소리가 높아지면서 어민들 스스로 과도한 경쟁을 자제하기 위한 움직임이 시작되었다.

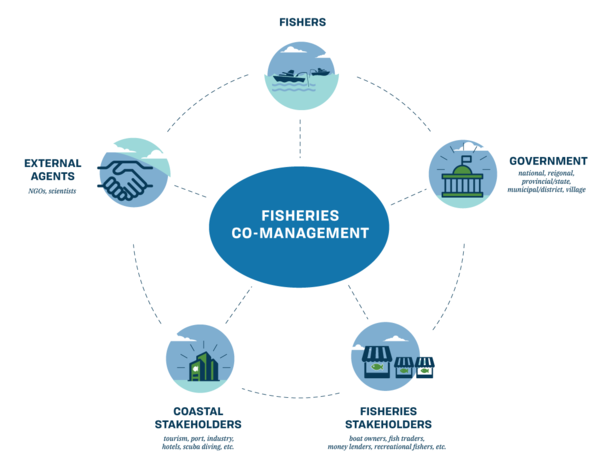

어업에 있어서의 자율관리란 어업참여자가 스스로 어업자원에 관한 의사결정을 하는 것을 의미하는데 공동관리(Co-management)를 포괄하는 개념이다. 공동관리를 관(정부 또는 국제기구)과 민(어민)이 공동으로 관리하는 것을 말한다. 자율관리의 목적은 어민단체가 자원 이용의 가치를 높이기 위한 영향력을 가지도록 하는 것이다. 즉, 어업에 참여하는 어민들 스스로 언제 어획할 것인지, 얼마나 어획할 것인지, 어디서 어획할 것인지 등을 결정하게 하고 서로가 서로를 감시하게 하는 것이다. 이 방법은 통계가 비교적 객관적으로 집계되지 않고, 공권력에 의한 감독이 어려운 어업 환경의 특성으로 인해 관주도의 어업관리제도에 비해 실효성이 높다. 다시 말하면, 어민단체에 의한 자율관리는 어업관리제도의 약점, 즉 정부실패를 보완하는 기능을 수행할 수 있다.

어업에 있어서 자율관리가 처음 적용된 것은 90년대부터 본격적으로 대두된 공동체기반의 어업관리(Community-based Fisheries Management) 제도라 할 수 있다. 이는 어장 또는 어업자원에 대해 배타적인 어업권이 어민공동체에 부여되어 있으나 어업구역의 경계를 명확하게 구분하기 어렵고 어업구역이 외부의 침입에 취약한 경우에 감시와 감독의 권한을 어민공동체에 부여함으로써 어업질서를 유지하도록 한 것이다. 이와 비슷한 개념의 어업관리제도가 여러 나라에서 다양한 명칭으로 생겨나 관에 의한 어업자원관리의 한계를 보완하는 수단으로 발전하고 있다.

한편, 서구권 국가에서는 협동조합(cooperatives)이 어업행위와 어업자원 관리에 있어서 적극적인 역할을 하는 방향으로 활동의 폭을 넓히고 있다. 많은 나라의 어업분야에서 협동조합이 조직된 배경은 어민과 어민단체가 수확한 어획물의 가격결정력을 갖고 시장에 대응하거나 또는 국가(정부)의 어업진흥정책 시행에 참여하기 위한 것이었다. 처음부터 협동조합이 어업자원을 관리하거나 보호하기 위해서 조직된 사례는 거의 없었으나, 21세기 들어서 FAO의 책임 있는 어업이 확산되면서 전통적인 수산업협동조합이 어업자원관리와 보호에 참여하는 국가가 늘어나고 있다. 협동조합이란 “조합원 개인의 경제활동 전부 또는 일부를 통제할 수 있는 권리를 가진 단체로, 조합원의 이익을 위해서 운영되는 경영조직”이다. 1980년대에 발간된 연구자료를 보면 그 당시 미국의 70개 수협이 실시하고 있는 공동사업은 어획물 판매, 연료, 어구, 선수품 공동 조달, 상호금융과 보험 등이었다. 그런데, 1990년 이후 뉴질랜드, 캐나다, 미국의 어업협동조합은 어업자원관리와 보호에 보다 중점적인 역할을 하고 있다. 이러한 변화의 원인은 어업자원감소와 어업관리분야 정부대응의 비효과성, 바다이용을 둘러싼 권리주장(바다이용자) 확대 등이다. 즉, 이들은 어업의 과잉노력(excess capacity)을 스스로 규제하도록 함으로써 어민들 간 출혈경쟁을 방지하고 어획물의 품질 개선을 통해 판매수익 증대를 도모하는데 주안점을 두고 있다.

미국 캘리포니아대학(UC Santa Babara)의 다니엘 오반도 등 연구진은 21세기 이후 어업협동조합의 자율적인 어업자원관리가 세계적으로 확산되는 경향을 연구했다. 이들은 현대적인 어업자원관리 문제의 해결방법으로 어업협동조합의 역할에 대해 연구했는데, 주요 성과로 어민 스스로가 자발적으로 어업을 금지하는 해양보호구역을 설정해 어업활동을 제한함으로써 어획물 판매의 수익 증가와 어업자원보호 효과를 모두 누리는 사례가 증가하고 있음을 입증했다. 이들이 발표한 논문에서는 전 세계 어업협동조합 중에서 67개 조합이 자율적으로 사설해양보호구역(private marine protected area, PMPA)을 채택하고 있는 것으로 나타났다. 이 중에서 파푸아뉴기니아의 아후스(Ahus) 섬에 설정된 해양보호구역(PMPA)내에서 그물과 작살 등 비교적 어획강도가 높은 어구어법을 금지하는 것, 그리고 뉴질랜드 가리비 생산자조합에서 가리비어장을 사설 해양보호구역으로 설정하고 해마다 휴어장을 지정해 윤작(輪作)과 같은 효과를 얻고 있는 것은 우리나라 어민과 어민단체가 적용하는 등이다.

게임이론에 근거, 어민들이 서로의 어획량을 공유해 어업자원 남획을 방지하기도

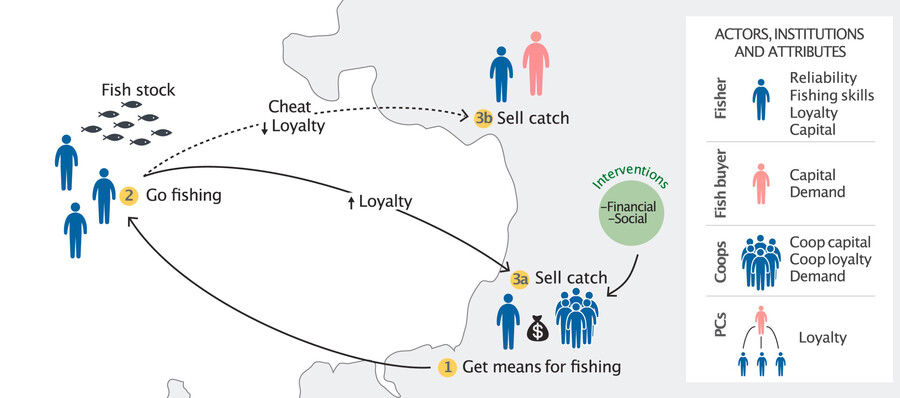

어민 개인이 각자의 수익을 극대화하기 위해 경쟁적으로 조업을 하면 당연히 최대한 많이 잡으려 할 것인데 이는 집단 전체의 어획량이 증가하는 결과로 나타나게 된다. 어획물의 수요는 일정한데 공급되는 어획량이 증가하면 시장의 원리에 의해 가격이 하락하는 결과를 초래한다. 풍년에 수익이 줄어드는 농부의 역설과 같은 현상이다.

만약 시장 전체의 어획량이 적정 수준에서 유지된다면 상대적으로 높은 가격을 유지할 수 있어서 상대적으로 적게 어획하더라도 집단 전체의 판매수익이 높아지고 어업자원은 덜 이용하는 결과를 얻을 수 있다. 문제는 시장 전체의 어획량을 제한할 수 있는 방법을 찾는 것이다. 최근 몇몇 국가의 어민단체들은 다른 어민의 어획량을 공유할 수 있도록 하는 방법으로 이 문제를 해결하고 있는데, 구체적으로 게임이론을 적용, 어획활동에서 독점적 지위를 가진 몇몇 어민이 수익을 극대화하는 선택을 하도록 허용하는 대신, 어획에 참여하는 모든 어민들이 이들이 생산한 어획물을 공유하거나 이를 판매함으로써 발생한 수익을 공유할 수 있도록 함으로써 완전경쟁어업에서 보다 낮은 어획 강도와 높은 어가 소득을 실현하고 있다.

동경대학의 마키노 미쓰카쿠 박사와 요코하마대학의 히로유키 마쓰다 교수가 일본의 연안어업에서 어민들 간 내부거래를 적용해 이와 같은 효과를 얻는 사례를 연구했다. 이후 미국 태평양 명태어업, 알래스카 연어어업, 방글라데시와 칠레의 연안어업에서도 이와 유사한 결과를 얻었다는 사례가 FAO 등에 보고되었다.

일본에서는 어획량 할당제도의 대안으로 어민단체의 자율관리를 장려

최근 들어, 어민과 어민단체에 의한 어업자원 공동관리와 자율관리는 TAC와 ITQ 등 어획량 할당제도의 대안으로 거론되고 있다. 어업관리에 어민단체가 참여하는 공동관리 형태는 서구권 국가에서 먼저 시작되었지만 일본의 어민단체들이 자율적인 어업자원관리와 공동어업관리에 더 적극적으로 참여하고 있다. 어획대상 어종의 수가 적고 어구어법이 비교적 단순하며, 어업생산자가 기업화된 서구권 국가에서는 어획량 할당제도와 개인 간 어획할당량 거래를 허용함으로써 효과적으로 어업자원을 관리할 수 있으나, 어획대상 어종의 수가 많고, 여러 가지 어구어법이 적용되며, 비교적 영세한 어민이 활동하는 일본의 연안어업의 특성상, 어획량할당제도만으로는 어업자원을 효과적으로 관리하기 어렵다고 판단한 것이다.

이는 일본의 전통적인 어민공동체에 자율적 권한을 부여하는 형태가 더욱 발전한 것이다. 일본의 연안어업권은 명목상으로는 현에서 개별 어민 또는 어민단체에 부여하나, 실제로는 어협이 어업권을 집단적으로 관리하며 개별 어민들에게 할당하는데 이는 ‘어업의 영토적 이용권(Terrestrial Use Rights in Fishereis, TURFs)’을 관리할 때 자주 적용된다. 이처럼 일본의 어협은 이전부터 실제로 어업관리기구(Fisheries Management Organization, FMO)의 역할을 하고 있었는데, 최근 책임 있는 어업과 어업자원의 지속가능한 관리를 실현하기 위해 어획량 할당제도의 대안으로써 어민공동체의 역할이 더욱 발전하게 되었다.

예를 들어, 이세만(Ise Bay) 장어어업에 참여하는 13개 어협은 산란자원(Spawning Stock)을 보호하기 위해서 계절적 금어기와 공간적 금어구(어업금지구역)를 자발적으로 지정하고 있다. 금어기 종료일(어업개시일)은 장어의 크기가 가격에 영향을 미치는 정도를 고려해서 어민들 스스로 결정한다. 또한, 수루가만(Suruga Bay)의 새우어업은 두 개의 어협(우치다, 바바)이 협력해 관리하는데, 어업위원회가 60명의 어업허가권자의 행동을 조율하며, 어업수익은 같은 어항을 이용하는 어민들이 공유하는데 그 목적은 어획물의 가치를 극대화하는 것이다. 앞서 설명한 게임이론 적용방식과 같은 논리로 경쟁적인 행위로 인한 남획과 가격하락을 방지하기 위해 스스로의 행동을 제어하는 대신 전체의 이익을 공유함으로써 개별 어민의 이익이 일정 수준 이상으로 보장되도록 하는 것이다.-web-resources/image/20.png)