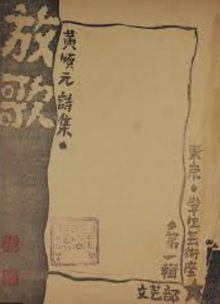

[현대해양] 황순원은 일반적으로 소설작가로 알려져 있다. 그런데 사실은 황순원은 시인으로 작품 활동을 시작했다. 황순원(1915~2000)의 등단작은 동아일보 지상에 발표된 「봄싹」(1931.3.26.)이다. 거기에는 황순원의 초기 습작품들이 다양한 장르의 형식으로 나타나고 있는데, 그 가운데 동요 8편과 시 1편이 눈에 띈다. 여기서부터 황순원 작가의 뿌리를 확인할 수 있다. 이렇게 시 쓰기로부터 문학 활동을 시작한 황순원은 1934년 11월 25일에 시집 『방가(放歌)』를 펴내게 된다. 당시 와세다 대학에서 유학 중이었던 황순원이 이해랑, 김동원 등과 함께 창립한 동경학생예술좌문예부(東京學生藝術座文藝部)를 발행소로 하고, 총 판매소는 한성도서주식회사(漢城圖書株式會社)로, 인쇄는 도쿄에서 한국인이 경영하는 삼문사(三文社)에서 하였다. 내용은 주로 젊은이가 가질 수밖에 없었던 식민지시대의 현실에 대한 저항이나 삶에 대한 슬픔이 감정적인 어조로 서술되어 있다. 시는 모두 27편으로 양주동이 서문을, 황순원이 짧은 머리말을 썼다.

그리고 와세다 대학 문학부 영문과에 입학한 그는 두 번째 시집 『골동품(骨董品)』 (1936)을 펴내는데, 이는 “다른 하나의 실험관”(「서문」)이라고 말하고 있듯이, ‘동물초’, ‘식물초’, ‘정물초’로 내용을 나누어 시적 대상을 향한 짧은 명명, 비유, 기지(Wit)의 언어를 보여준 일종의 실험 시집이라고 할 수 있다. 이후에 황순원은 11편의 단편을 묶어 『황순원 단편집』(1940)을 펴내었다. 그러므로 그는 시인으로 출발해서 소설가로 나아간 것이다. 첫 시집 『방가』에는 바다 이미지가 나타나는 「황해를 건너는 사공아」, 「꺼진 등대」가 수록되어 있다. 먼저 「황해를 건너는 사공아」를 살펴보자.

먹장 같은 구름이 휘날고

우주를 저주하는 번개, 우레는 천지를 흔든다.

이제 사나운 폭풍우는 몰려 올 것이며

만경창파에 늘어선 파도는 날 뛸 것이다.

사공아, 키를 잡은 사공아,

등대 없는 바다나마 앞으로 나아가려는가,

그러지 않으면 쫓겨 뱃머리를 돌리려는가.

깊은 밤중, 방향 잃은 나침반만 바라보는 사공의 마음이여.

선인들이 흘리고 간 눈물의 자취는,

앙상한 바람에 가웃거리는 갈숲을 벗하여

흘러 흘러 내려간 상처 받은 옛터는

황해를 건너는 젊은 사공의 눈앞에 다가 오나니

그래도 높이 춤추는 물굽이를 따라 값없는 눈물을

뿌리려는가, 뿌리려는가.

아니다, 아니다.

아사지도록 악문 사공의 잇 사이로는

금석을 녹일듯한 뜨거운 입김이 새여 나오며

잿빛 하늘을 치어다 보는 눈동자에서는

암시의 불타는 빛을 발견했나니

엄숙한 얼굴은 태풍에 스치어 검어졌고,

거친 팔목은 날뛰는 물결에 시달려 철편같이 굳어졌다.

지금 무엇이 그에게 무섭고, 또한 거리낄 것인가.

패배의 눈물도 그의 빰에서 마른 지 벌써 오래다.

그렇다면 젊은 사공아, 미더운 일꾼아,

번쩍 고개를 돌려 바라보아라.

이미 수많은 동지를 잡아갔고 또 잡아갈 바다는,

사나운 물짐승이 입을 딱 벌리고

사공의 힘 빠지기를 기다리고 있는 바다는

출렁출렁 대지를 울려 그대를 비웃고 있지 않느냐?

황해를 건너는 사공아, 피끓는 젊은아,

어서 손 빨리 풍파와 싸울 준비를 하여라.

돛을 내리고 닻을 감아라,

다시 앞만 보고 키를 힘있게 잡아라.

그리고 나아가자, 이 노도 광풍을 뚫고 앞으로 앞으로-.

「황해를 건너는 사공아」 (1932년 6월)

젊은 사공이 나아가야 할 바다는 결코 만만치 않은 상황이다. 등대도 없는 바다며, 사나운 폭풍우가 몰려오는 바다며, 수많은 동지들을 삼킨 바다며, 사공의 힘이 빠지기를 기다리는 바다이다. 이러한 바다와 맞서서 앞만 보고 노도광풍을 뚫고 앞으로 진전해 나아가길 노래하고 있다. 이는 바로 당시 젊은이들이 직면해 있던 일제 강점기의 고된 삶을 바다의 힘든 항해로 노래하고 있는 것이다. 그 힘든 항해를 위해 해결해야 할 과제의 하나가 「꺼진 등대」 불을 다시 켜는 일이었다.

별없는 하늘에 번개가 칠 때나

고운 달빛이 잔물결 위로 미끄러질 때나

한결같이 길잡이를 해주던 등대

지금은 포탄 맞은 성벽마냥 힘을 잃었도다

무너진 벽이며 깨어진 유리창이며 부서진 등알이며.

바닷가 바위를 삼킬 듯한 바람과 물결

모든 것을 뒤엎으려는 험한 대양의 호흡

이날에 이곳을 지나려는 나그네들

무엇을 바라보고 키를 바로잡을 것인가.

넘치는 사랑으로 불켜던 늙은 등대수마저

선지피 묻은 입술을 악물고 눈을 크게 뜬 채 쓰러졌으며

하늘에 뭉킨 구름떼 땅에 줄달음치는 바닷물까지

잔악한 적의 승리를 알리고 있는데

해 기운 저녁 갈매기떼의 우짖음은

떨어진 역사의 한 구절을 조상하고 있고나.

뜻있는 친구여 억함에 가슴 뜯는 젊은이여

좀먹은 현실을 보고 슬퍼만 할텐가

우리들 참 사내는 다시 등대의 불을 켜놓아

훗날 이곳을 지나는 사람들의 기꺼워함을

가슴 깊이 안아야 하지 않는가, 안아야 하지 않는가.

「꺼진 등대」(1932년 10월)

거친 바다를 안내해 줄 등대불이 지금 꺼진 상태이다. 그래서 젊은 ‘우리’의 목적은 등대에 불을 켜는 것이다. 이 시에서 말하는 등대는 희망의 상징이라 할 수 있고, 그것이 지금 꺼진 상태라는 것은 희망이 없다는 것이다. 황순원은 이렇게 절망적인 1930년대의 현실 속에서 희망의 등대불을 다시 켜자고 노래하고 있었다.