[현대해양] 1920년대 후반 시에 나타나는 바다의 모습은 바다의 삶의 현장이 구체적으로 잘 드러나는 것은 아니지만, 바다의 이미지만은 전달되고 있다. 황석우 시인은 『자연송』(1929)에서 「한울 가운데의 섬」을 노래하고 있고, 이광수, 주요한, 김동환의 합동시집인 『삼인작시가집』(1929)에서 춘원은 「海雲臺(해운대)에서」를, 주요한은 「등대」, <번역시> 「사공이여 우리 사공이여」를, 김동환은 「해녀의 노래」, 「海曲(해곡)」, 「뱃사공의 안해」, 「팔려가는 섬색시」 등을 선보이고 있다.

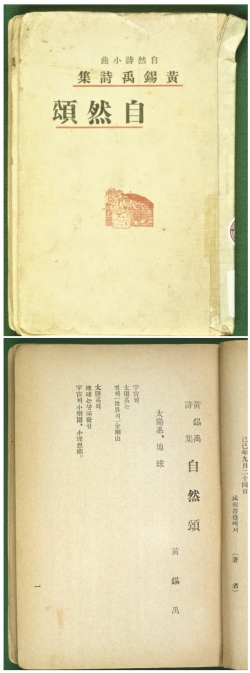

황석우의 『자연송』에는 해, 달, 우주, 지구 등 자연의 대상을 의인화하고 있는데, 「한울 가운데의 섬」은 지구를 노래한 시이다. 지구를 한울 가운데 떠 있는 섬으로 의인화하고 있다.

깁히도 헤아릴 수 업는 무시무시한 시퍼런 한울 가운데/地球라는 한섬 – 떠 있는 조그만 絶島가 있다/그 섬 가운데는 怪常한 形體의 사람의 무리들이 깃들어 있다./그러나 사람의 무리는 언제 어느 곳으로부터 그 섬 가운데 표류해온 지를 아지 못한다./사람들은 全혀 이 地球의 우에는 그 因緣도, 그 理由도, 또 그 歷史의 始初도 故鄕도 그 祖先도 分明히 아지 못한다./그럴 뿐 外라 사람들은 그 地球의 運命의 앞길도 아지 못한다-/사람들은 다못 流配온 罪人과 같이 날노 煩悶에 쌓여 鬱鬱히 失症나게 허덕 허덕 그 좁은 地球의 우를 徘徊하여 있을 뿐이다.

춘원은 「海雲臺에서」에서 해운대에서 느끼는 바다 풍광을 시조로 풀어내고 있다. 해운대에서 바라보는 바다의 풍경을 청풍명월로 집약하면서, 紅塵에 막혔던 가슴이 활짝 열리는 활연개(豁然開)의 선경을 노래하고 있다.

창파(滄波)엔 明月이요, 靑山엔 淸風이라/淸風明月이 高樓에 가득차니/紅塵에 막혔던 胸襟이 豁然開를//바다도 조타하고, 靑山도 조타거늘/바다와 靑山이 한곳에 뫼단말가/하물며 淸風明月있으니 仙境인가//누으면 山月이요, 앉으면 海月이라/가만이 눈감으면 胸中에도 明月있다/五六島 스쳐가는 배도 明月 싣고//어이갈거나 어이갈거나/이 淸風 이 明月 두고 내 어이 갈거나/잠이야 아모때 못 자랴 밤새도록.

주요한은 「등대」를 통해 인간의 만남과 이별을 애절하게 그리고 있다. 등대불이 켜졌다가 꺼졌다가 하는 모습을 인간 마음이 더웠다 식었다 하는 것에 비유해서 인간사를 그리고 있다.

등대에 불은 꺼졌다 살았다,/그대 마음은 더웠다 식었다.//등대는 배가 그리워 그러하는지,/그대는 내가 실혀서 그러하는지.//배는 그리워도 바위가 막히어/밤마다 타는 불 평생 탈박게//실타고 가는 님은, 가는 님은,/애초에 맛나지나 아넛던들-

주요한은 「등대」와 함께 휘트맨의 시 「사공이여 우리 사공이여」를 번역하여 내보이고 있다. 뱃사공이었던 아버지가 죽어서 항구로 들어온 사건을 생동감 있게 노래하고 있는 시이다.

사공이여 우리 사공이여 사납은 길 다와서/온갖 고생 겪고 나서 개선하는 이 마당에/항구에 종소리 요란하고 사람들은/위엄있게 들어 닿는 우리 배를 맞는데/ 슬프고나 슬프고나 슬프고나/저 붉은 핏방울 왠 일인가/사랑하는 사공의 죽은 몸이/뱃전에 누었구나/사공이여 우리 사공이여 일어나서 들으라/그대 위해 부는 라발, 날리는 깃발/그대 위해 꾸민 화판, 모여든 사람들을,/그대 위해 벌인 팔을, 부르는 소리를./일어나라 사공이여 아버지여/팔 배고 눕으심은 왠 일인가/죽으셨나 참으로 죽으셨나/한낮의 꿈 아닌가./대답 없는 그 입이여 맥 없는 그 팔이여 그 뜻이여/아버지여 왜 나를 만져 주지 않으시나/오려던 항구는 눈 앞에 놓였다/사납은 바다도 이기고 남았다/언덕아 놀 뛰어라 종아 울어라/그러나 그러나 나는 홀로/사공의 눕으신 뱃전을/울면서 걷는다, 울면서 걷는다.

김동환은 「해녀의 노래」, 「海曲」, 「뱃사공의 안해」, 「팔려가는 섬 색시」 4편을 선보이고 있다. 「해녀의 노래」는 파선 당하여 바다에서 돌아오지 않는 그이를 기다리는 안타까운 심정을 노래하고 있다.

나룻배 열 두 척 다 들어와도/그이만 안 오네, 안 온다네./長葥곶 삼십리 파도 세든가,/파도가 셋스면 갈매기 넘제./돗대가 세 동강 나드래도,/나는야 올 줄 아오 올 줄 알았오.

「海曲」은 섬 아가씨들이 굴 캐느라고 온 섬을 다 덮여버리고 있어 섬이 아가씨들의 다홍치마에 다 덮여버린 상태라고 노래함으로써 과장에 가까운 시적 비유가 나타난다. 배가 멀리서 섬을 바라보면서 시선에 들어오는 광경을 재미나게 묘사하고 있다. 그래서 뱃사공은 배를 아가씨들의 치맛자락에 <배드리 맬랴네>라는 재치 있는 시적 표현을 남기고 있다.

오늘은 오륙도 섬 어디 갔니/이곳저곳에 보이는 것 다홍치마뿐,/굴 캐는 아가씨야 섬 다 어쨋니/섬 없으면 그대 치맛자락에 배드리 맬랴네

「뱃사공의 안해」는 풍랑에 남편을 잃은 아내의 슬픈 사연을 노래하면서 자식을 통해 아버지의 원수를 갚으라고 주문하고 있다.

물결조차 사나운 저 바다가에/부서진 배 조각 주서 모으는/저 안악네 풍량에 남편을 잃고/지난 밤을 얼마나 울며 새었나//타신 배는 바다서도 돌아오건만/한번 가신 그분은 올길 없구나/오늘도 바다가에 외로이 서서/한 옛날의 생각에 울다가 가네//빠른 것은 세월이라 삼 년이 되니/어느 새에 유복자 키워 다리고/바다가에 이르러 타일느는 말/어서 커서 아버지 원수갑허라

「팔려가는 섬 색시」는 섬 색시의 불우하고 안타까운 사연을 소개하고 있다. 섬 생활의 가난 때문에 서울로 몸이 팔려가는 섬 색시의 운명을 통해 일제강점기 당시 시대 상황을 조금은 엿볼 수도 있다.

- 물새 날고 파도치는 저기 저 섬엔/아주까리 동백꽃이 하도 잘 펴서/아츰 나주 꽃- 따는 섬 색시 노래/오고 가는 바람결에 잘도 들니네

- 아주까리 동백꽃이 하도 잘 폈기/저- 섬 속 백성들은 잘 사나 했더니/오늘도 섬 색시가 서울로 가네/청루에 몸이 팔려 서울로 가네

- 다홍치마 나체 가린 저기 저 색시/닷 감을 때 노 저을 때 울기도 하네/청루에서 동백기름 바를 때마다/고-향의 생각에 얼마나 우나?