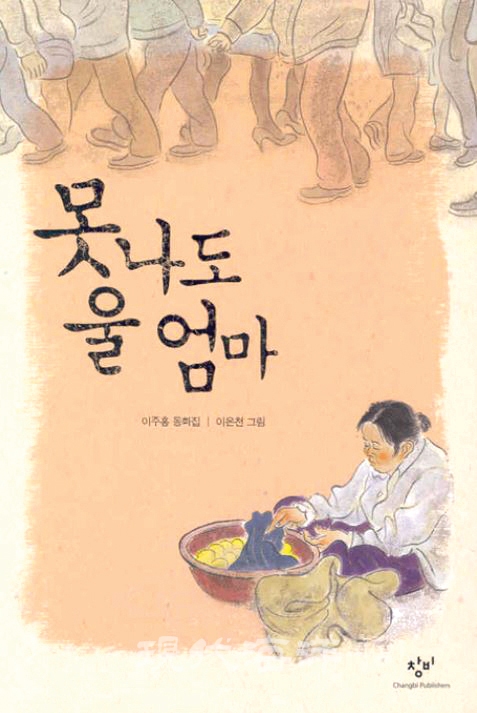

[현대해양] 향파 선생은 여러 작품에서 어머니상을 그려내고 있다. 고려 무신란을 배경으로 한 「어머니」란 중편소설이 대표적이다. 그런데 향파 선생은 자라나는 어린이를 대상으로 한 동화나 동시에서도 어머니를 소재로 한 작품을 지속적으로 발표했다. 그 대표적인 작품의 하나가 「못나도 울 엄마」와 동시 「엄마의 품」이다. 「못나도 울 엄마」는 부산일보에 1960년 10월 22일부터 12월 25일까지 9차례 연재가 되었다. 그리고 동시 「엄마의 품」은 『섬에서 온 아이』(태화출판사, 1968)에 다른 동시 10편과 동화, 동극, 어린이 소설과 함께 실려 있다. 이 두 편이 지닌 어머니의 모습을 살펴본다.

「못나도 울 엄마」는 명희라는 어린 초등학생이 가정에서 겪는 아주 사소한 일상을 재미나면서도 교훈적으로 그리고 있는 동화이다. 명희는 위로는 복자와 현욱이란 형제자매가 있고 아래로는 이제 갓 돌을 지낸 동생이 함께 생활하고 있다. 하루는 명희가 학교에서 일찍 돌아와 집에 있는데 엄마가 외출을 하면서, 자고 있는 동생 은미를 잘 살피라고 부탁을 하고 집을 떠났다. 명희는 자기한테만 집안 일을 시킨다고 엄마에게 불평을 한다. 엄마는 돌아오면서 맛있는 것을 사오겠단 약속을 했다. 그러나 명희는 학교 숙제도 해야 하고, 곧 발표할 학예회 연극반 연습도 해야 하기에 엄마의 부탁이 달갑지 않아 불평만 계속했다.

학예회 연습으로 혼자서 대사를 외고 있는 중에 떡 장사 할머니가 찾아와서 떡을 사라고 한다. 맛있는 떡을 먹고는 싶지만 떡 살 돈이 없기에 살 수가 없다. 그런데 떡 장사 할머니의 끈질긴 권유에 떡을 사기로 하고 집 안에 있는 돈을 찾았다. 높은 장농 위에 있을 것 같은 돈을 찾다가 디디고 섰던 미싱뚜껑이 미끄러지면서 궁둥방아를 찧게 되고, 이로 인해 미싱뚜껑이 찌그러지고 말았다. 엄마에게 야단맞을 일을 생각하면서 떡 장사 할머니를 향해 원망하며 울음을 터뜨렸다. 그 바람에 자고 있던 은미까지 깼다. 이 장면에서 우리는 어린아이들이 원초적 욕망을 잘 제어하지 못하고 쉽게 넘어가서 일을 그르치고 후회하는 순진성을 엿보게 된다.

곧 정신을 차리고 명희는 자다가 깨어나 울고 있는 은미에게 자장가를 들려주다가 은미 옆에서 잠이 들었다. 이 동화의 구성상 큰 특징은 이 잠 속에서 명희가 새로운 세계를 경험하는 꿈을 꾸게 된다는 점이다. 꿈 속에서 기다리던 복자 언니가 벌써 학교에서 돌아온다. 언니와 서로 실랑이를 하다가 결국 싸움으로 번져 복자는 자기 동생에게 “넌, 너의 집으로 가거라”라고 말한다. 그러니 명희가 어처구니가 없어 “우리 집이 여긴데 내가 어딜 가?”라고 응수한다. 언니는 “서면 철다리 밑에서 떡 장사하는 할미가 너의 어머니라고 하잖던?”라고 말한다. 이에 명희는 “아버지가 날 놀리느라고 일부러 거기서 주워 왔다 한 거지, 정말로 내가 떡장사 딸인 줄 알았어?”라고 화를 낸다. 그러자 언니는 “정말인가 거짓말인가 가 보면 알 께 아니니?” 라고 열을 낸다. 더 열이 난 명희는 “그래 가 보자! 가 보자!”라고 한다.

언니의 이 말을 들은 명희는 오래 전에 아버지와 어머니가 장난삼아 명희한테 “너는 서면 철다리 밑에서 주워온 애다” 하는 소리를 기억했다. 물론 명희는 그 말을 들었을 때는 자기를 놀리는 거짓말이라 생각했다. 그래서 한 번은 엄마한테 “엄마, 정말 나를 철다리 밑에서 주워 왔어?”라고 물어본 적도 있었다. 그런데 엄마는 대답을 하지 않고 웃으면서 어서 자라고만 했다. 명희는 그 뒤에도 여러 번 엄마가 속 시원히 안 그렇다는 말을 해주지 않고 그냥 자라고만 하던 일을 생각했다. 그래서 혹시 자기가 정말로 다른 고아들처럼 남의 집에 와 있는 것이 아닌가 하는 생각까지 들었다. 그래서 복자 언니와 함께 그곳을 찾아 나선 것이다.

그런데 복자 언니와 같이 떠났는데 한참을 가다보니, 복자 언니는 어디로 갔는지 보이지 않고 명희 혼자서 가고 있었다. 복자 언니를 찾아서 소리를 질러보았지만 아무런 대답이 없었다. 명희는 혼자서 길을 찾아 서면 굴다리까지 왔다. 굴다리 밑에서 떡을 팔고 있는 눈도 제대로 잘못 뜨는 한 할머니를 만났다. 그런데 놀랍게도 대연동에서 왔다고 하니, 그 할머니가 네 이름이 명희 아니니? 라고 하면서 명희의 손을 잡았다. 그 거친 할머니의 손을 감각하고는 무서워서 부들부들 떨기만 했다. 그러자 할머니는 너를 데리려 가려고 했다고 한다. 놀란 명희가 “왜 데리려 와요?” 라고 말하자 할머니는 “너의 어머니니깐 데리려 가는 거지” 라고 말했다. 명희는 도저히 이 할머니가 자기 엄마가 아니라고 우겼다. 왜냐하면 할머니는 얼굴이 시꺼멓고 머리털이 헝클어져 있고, 한쪽 눈이 없고, 코가 벌룸하고, 입이 삐두정하고, 한쪽 팔까지 못쓰는데, 더럽게 때 묻은 옷은 갈래갈래 찢어져서 꿈에라도 보일까 봐 겁이 나는 늙은이었기 때문이다. 그래서 명희는 “이렇게 못난 할머니가 어떻게 우리 어머니라요. 놔요! 놔요!”라고 큰 소리로 외쳤다. 그러자 할머니는 “이년아, 잘 나도 어머니는 어머니, 못나도 어머니는 어머닌 게지 무슨 소리냐?”라고 꾸짖었다. 그래도 도저히 참을 수 없는 명희는 “우리 어머닌 못골에 있어요”라고 항변했다. 그러자 할머니는 “호호, 이년 봐라, 못골에 있는 건 복자 어미지 어디 너의 어머니니! 넌 내 딸이었던걸. 네가 세 살 때. 지금의 복자 아버지가 이 다리 밑은 지나다가 너를 주워 간거야. 집에 데리고 가서 마루나 닦인다 하구서.”라고 호통을 쳤다. 명희는 이 소리에 꿈틀하고 놀랐다. 전날 장난의 말로 아버지 어머니가 해 오던 말과 꼭 같은 소리를 이 할머니가 하기 때문이었다.

이렇게 서로 거친 말을 주고받는 중에 할머니가 땅바닥에 쓰러졌다. 그러자 쓰러진 할머니를 부축해서 할머니 집으로 갔다. 개집만한 판잣집이 할머니 집이어서 감히 들어갈 생각을 못하고 있는데 할머니가 물을 찾았다. 겨우 이웃집으로 가서 물을 구해 할머니에게 드렸지만, 할머니는 절망상태에서 자꾸 쓰러지려고만 했다. 명희는 결국 할머니에게 “나 안 갈게요. 엄마! 이 물 마시고 죽지 말아줘요. 엄마”라고 울부짖었다. 그러자 할머니는 “이젠 내가 정신이 좀 나아지는구나. 그만 못골로 가거라. 학교도 계속해서 다니구, 은미도 봐 주구 해야지.” 그러나 명희는 “그렇지만 난 가도 엄마가 멀쩡하게 낫는 걸 보구서 갈테야,”라고 고집을 부렸다. 그때 할머니가 급하게 “그렇지 않아! 저 은미 우는 소리가 안 들리니?”라고 말했다. 아닌게 아니라 시끄럽게 울어대는 은미의 울음소리가 들려왔다. 바로 그 때가 명희가 꿈을 깨는 순간이었다. 학교에서 막 돌아온 복자 언니가 “명희야! 은미는 이렇게 울고 있는데 왜 너 혼자만 자고 있니?”라고 잠에서 들깬 명희를 나무랐다. 꿈에서 또 다른 엄마를 만나고 돌아온 것이다. 아무리 꿈에서 만난 못난 엄마도 우리 엄마라고 생각되면, 그 엄마를 떠날 수가 없는 것이다. 그 엄마의 품이 너무 높기 때문이다.

새들이 그렇게/많이 날아도/구름이 그렇게/멀리 떠가도/그런 것은 다/하늘 안에/있는 것 같이/이 세상에/어머니보다/큰 것은 없지//사랑도 미움도/그 안에 담기는/자랑도 허물도/그 안에 묻히는/높다가 높다가/끝간 델 몰라/파랗기만 한/파랗기만 한/저 하늘같은/엄마의 품 -「엄마의 품」

엄마의 품이 지금 이곳에는 어느 정도의 높이를 유지하고 있을까? 향파 선생이 우리에게 던지는 질문이다.